○国立大学法人東京科学大学冷凍ガス危害予防規程

令和6年11月15日

規程第180号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保安管理体制(第4条―第10条)

第3章 統括管理者等の職務(第11条・第12条)

第4章 運転及び操作に関する保安管理(第13条―第18条)

第5章 製造施設に関する保安管理(第19条―第24条)

第6章 異常状態に対する措置(第25条―第30条)

第7章 保安教育及び関係法令等の周知(第31条―第33条)

第8章 協力会社の保安管理(第34条・第35条)

第9章 危害予防規程の制定及び変更(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項及び冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)第35条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の冷凍ガス製造施設における冷凍ガスによる事故災害の予防に関し必要な事項を定め、もって冷凍ガスによる災害を防止し、学内及び公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用範囲は、冷凍保安規則に基づく第一種製造施設を対象とする。

一 冷凍ガス 法第2条第3号に規定する高圧ガスをいう。

二 製造施設 冷凍ガスの製造をするための設備及びこれに付随して必要なものを備えた施設をいう。

三 協力会社 運転監視、保全及び工事等に関連する作業を行う外部業者をいう。

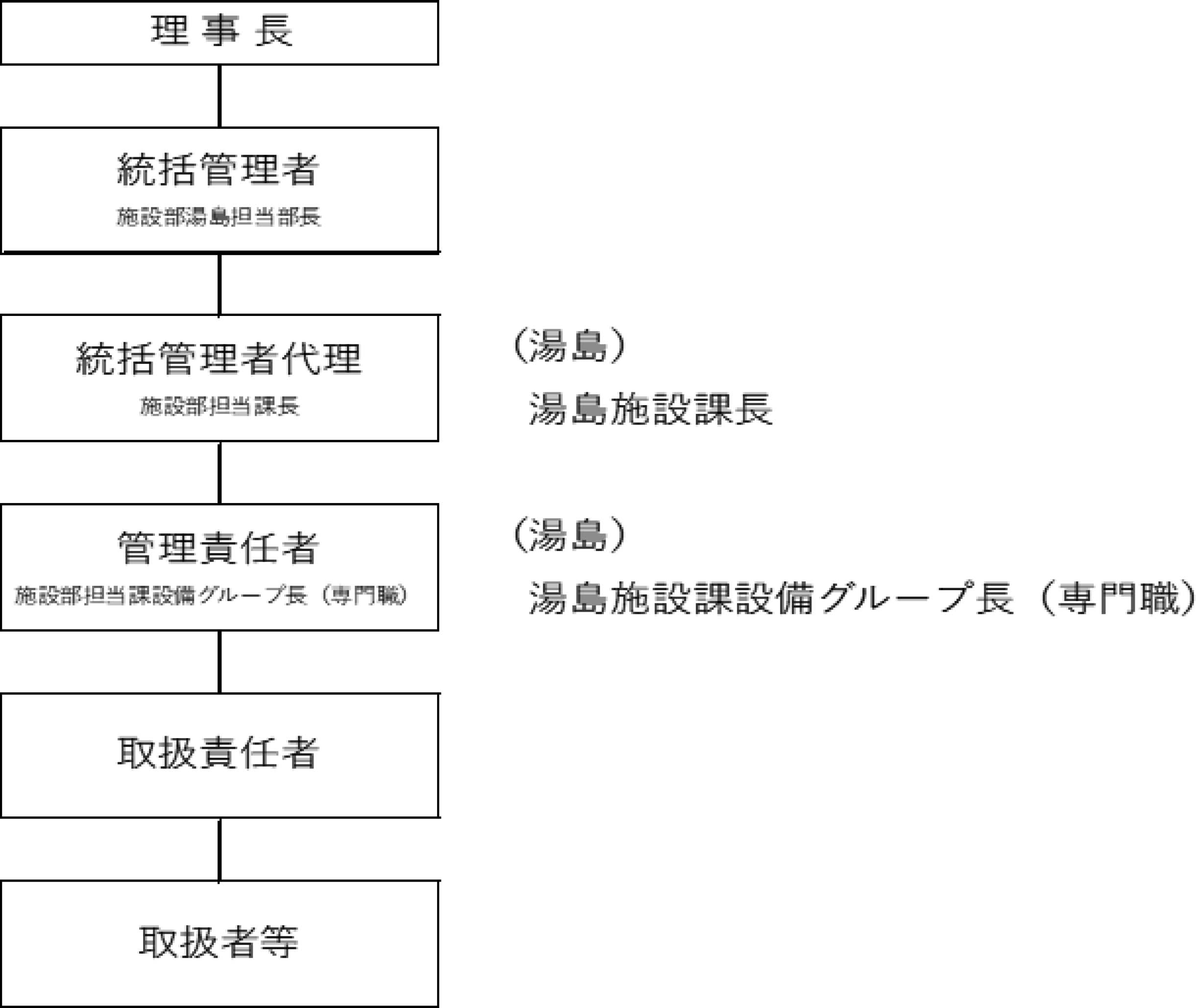

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第4条 大学における保安管理組織は、別表に掲げる組織図のとおりとする。

(統括管理者)

第5条 理事長は、製造施設の保安に関する業務を統括管理させるため、統括管理者を置き、施設部湯島担当部長をもって充て、第12条第1項に定める職務を行わせなければならない。

(統括管理者の代理者)

第6条 理事長は、あらかじめ統括管理者の代理者を置き、施設部担当課長をもって充て、第12条第1項に定める職務を行わせることとする。

(管理責任者)

第7条 理事長は、統括管理者の業務を補佐するため、管理責任者を置き、施設担当課設備グループ長若しくは専門職をもって充て、第12条第2項に定める職務を行わせなければならない。

(取扱責任者)

第8条 統括管理者は、製造施設の設備を実際に運転する者のうちから、冷凍則第36条第2項に掲げる製造施設においてその製造に係る保安について監督させるもの(以下「取扱責任者」という。)を選任し、第12条第3項に定める職務を行わせなければならない。

(基準の管理)

第9条 統括管理者は、この規程の細部を明らかにするため、運転基準、保安基準及び定期自主検査基準を作成しなければならない。

(保安管理の記録)

第10条 統括管理者は、保安管理に関する記録を作成し、整理及び検討して保安技術の向上に資するとともに、その記録を保存しなければならない。

第3章 統括管理者等の職務

(責任と権限)

第11条 統括管理者、管理責任者及び取扱責任者(以下「統括管理者等」という。)は、この規程を取扱者等に確実に実施せしめる責任と権限を有する。

2 大学において、冷凍ガスの製造に従事する者は、統括管理者等が法及び法に基づく命令並びにこの規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(統括管理者等の職務)

第12条 統括管理者は、冷凍ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理し、保安教育を実施する。

2 管理責任者は、統括管理者を補佐して、冷凍ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。

3 取扱責任者は、取扱者等を直接指揮し、所管する製造施設及び業務に関し、次に掲げる事項を行うとともに、管理責任者に対して保安に関する必要事項を報告し、指示を受けるものとする。

一 製造施設の位置、構造及び製造の方法が経済産業省令(以下「省令」という。)等に定められた技術上の基準に適合するよう監督すること。

二 運転基準を取扱者等に周知させ安全な運転及び操作を行うよう訓練し、監督するとともに、運転管理について記録をすること。

三 製造施設の設備等が保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう管理するとともに、工事及び修理に際して、保安基準に従い保安を確保すること。

四 製造施設の巡視点検及び定期自主検査を運転基準及び定期自主検査基準に従って実施又は監督し、その結果に基づく必要な措置を行い、それらを記録するとともに保安検査に立ち会い、必要な対策を行うこと。

五 製造施設の作業を行う協力会社に対し、その保安につき指導監督すること。

六 異常状態に対する応急措置及び対策措置を実施するとともに、取扱者等を訓練し、かつ指揮すること。

七 法第27条の規定による保安教育計画に基づき、実施計画を作成するとともに関係者に対し、製造施設に関する保安教育訓練を実施すること。

第4章 運転及び操作に関する保安管理

(製造方法の技術上の基準)

第13条 取扱責任者等は、法第8条第2号に基づき、製造の方法が冷凍則に定める技術上の基準及び運転基準に適合するよう監督しなければならない。

(運転及びその管理を行う者)

第14条 取扱責任者等は、運転を管理し、取扱者等が行う運転及び操作を監督しなければならない。

(運転基準)

第15条 取扱責任者等は、運転基準を立案及び整備し、統括管理者の承認を経て、取扱者等に周知徹底させなければならない。

2 取扱責任者等は、製造施設の設備の変更、製造若しくは消費の方法の変更又は状況の変化に伴い、運転基準を常に現状に即応させて変更整備しなければならない。

(交替勤務の引継ぎ)

第16条 交替勤務を行う者は、勤務の引継ぎに際し、必要な引継事項について記録しなければならない。

(運転及び操作の記録)

第17条 取扱責任者等は、運転、充てんその他保安上必要な事項を記録し、管理責任者の検印を受けなければならない。

(夜間又は休日における施設の計画的な運転開始及び運転停止)

第18条 定期自主検査及び保安検査等の前後における夜間又は休日における製造施設の計画的な運転開始及び運転停止は、原則として平日の保安体制と同様な体制を確保した場合に限り実施するものとする。

第5章 製造施設に関する保安管理

(製造施設の技術上の基準)

第19条 取扱責任者は、法第8条第1号及び第2号に定められた製造施設及び製造方法の技術上の基準に関して、製造施設及び製造方法が省令に適合するよう管理しなければならない。

(保安基準)

第20条 取扱責任者は、保安基準を立案し、統括管理者の承認を経て、取扱者等に周知徹底させなければならない。

(設備管理の記録)

第21条 取扱責任者は、設備の検査、修理等必要な設備管理事項を保安基準に従って記録し、管理責任者の検印を受けなければならない。

(製造施設の検査)

第22条 取扱責任者は、日常点検を運転基準に従って行い、適切な処置を行わなければならない。

2 取扱責任者は、定期自主検査を定期自主検査基準に従って行い、必要な対策を実施し、その結果を記録しなければならない。

3 取扱責任者は、保安検査に関し、検査方法等について事前に知事の承認を受けるとともに検査に立会い、その指示に基づいて適切な対策を実施するものとする。

(工事を行うときの保安管理)

第23条 取扱責任者は、製造施設の修理(法において、許可申請及び届出が必要なものを含む。)並びにその他の工事を行うときは、工事責任者を定め、あらかじめ工事内容、日程及び保安上の措置等の工事計画を立て、保安基準に従って作業を行うものとする。

(製造施設を増設又は変更するときの保安管理)

第24条 取扱責任者は、施設を増設又は変更(法において、許可申請及び届出が必要なものを含む。)するときは、あらかじめ計画を立て、増設又は変更内容及び工事の保安に関する事項等を関係者に周知徹底しなければならない。

第6章 異常状態に対する措置

(不調及び故障に対する措置に関する対策)

第25条 取扱責任者等は、運転の不調及び故障に対して、適切な処置を行うことができるように、運転基準に従って取扱者等を教育訓練するものとする。

(事故及び災害に対する措置に関する対策)

第26条 取扱責任者等は、事故及び災害に対して、適切な処置を行うことができるように、運転基準に従って取扱者等を教育訓練するものとする。

(事故及び災害時に関する記録)

第27条 統括管理者は、事故及び災害時の状況、原因、処置並びに対策等を記録し、保存しなければならない。

2 統括管理者は、前項の結果を検討し、保安技術の向上に資するものとする。

(通報及び連絡)

第28条 統括管理者は、事故等発生時においては、自治体高圧ガス担当課へ連絡を行う。また、必要に応じて警察署、消防署等へ連絡を行う。

2 統括管理者は、事故災害等発生時における必要な通報及び連絡先を製造施設管理室等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(人身事故に対する措置)

第29条 統括管理者は、人身事故が発生したときの救急措置をあらかじめ定め、救急箱及び担架等の救急用具を設置するものとする。

(大規模な地震に係る防災及び減災対策)

第30条 統括管理者等は、地震発生時における行動基準、緊急時の体制及び役割等その他地震発生時の対応について周知徹底を行う。

2 統括管理者等は、地震発生時における緊急措置、安全確保措置、避難、安否確認、被災状況の確認及び報告、関係行政機関等(警察署、消防署、自治体、近隣住民等をいう。)への通報その他必要な訓練を行う。

3 取扱責任者等は、次に掲げる手順を定めるとともに、それらの訓練を定期的に行う。

一 地震発生時における製造施設の緊急停止措置手順

二 地震により漏えい等の異常が発生した場合の作業及び被害拡大の防止に関する手順

三 地震発生時の保安のための設備に係る作業及び当該設備の機能が喪失した場合の対応手順

四 地震の終息後における製造施設の被害状況の確認手順

第7章 保安教育及び関係法令等の周知

(保安教育の計画及び実施)

第31条 統括管理者は、法第27条の規定による保安教育計画に基づき、関係する取扱者等に対し、保安意識の高揚、法又は関係法令の周知徹底、保安技術の向上及び異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行い、実施した結果は記録し、保存しなければならない。

(危害予防規程の周知及び教育訓練)

第32条 統括管理者は、この規程を関係する取扱者等に周知徹底させ、必要事項を重点に教育訓練しなければならない。

(危害予防規程に違反した者の措置)

第33条 統括管理者は、この規程に違反した者については、その者を対象として特別に再教育等を実施しなければならない。

第8章 協力会社の保安管理

(指導及び監督)

第34条 統括管理者は、協力会社の従業員に対し、この規程及び保安上必要な事項を周知徹底せしめ、作業の保安につき指導及び監督しなければならない。

2 統括管理者は、協力会社の作業基準の作成を指導しなければならない。

(作業範囲と責任範囲)

第35条 協力会社の作業範囲と責任範囲は、協力会社との契約書等に具体的に定め、その責任を明らかにする。

第9章 危害予防規程の制定及び変更

(作成、制定及び変更の方法)

第36条 この規程の改廃に当たっては、統括管理者等の協議を経て行うものとする。

附則

この規程は、令和6年11月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

附則(令7.6.16程73)

この規程は、令和7年6月16日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学冷凍ガス危害予防規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)