○国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則

令和6年10月1日

細則第18号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程(令和6年規程第37号)第11条の規定に基づき、事務職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものである。

(評価等を行う者の守るべき原則)

第2条 評価者、調整者及び理事長は、公正かつ妥当な評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 同一の職位の者については、同一の職務遂行の基準を設定し、これに基づいて評価を行い、被評価者ごとに、その基準を変更しないこと。

二 日常の観察及び指導によって得た資料その他被評価者の勤務成績を公正に示すと認められる資料に基づいて的確な判断を下すこと。

三 評価する場合に、業務に関連のないものを考慮しないこと。

四 評価期間以外の時期における職員の行為等を考慮しないこと。

五 当該職員に対する従前の評価の結果によって影響されないこと。

六 他人、特に評価を受ける職員に対する思惑によって左右されないこと。

七 その他、当該評価期間における被評価者の勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

2 被評価者は、公正かつ妥当な自己評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 評価する場合に、業務に関連のないものを考慮しないこと。

二 評価期間以外の時期における行為等を考慮しないこと。

三 その他、当該評価期間における勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

(評価者等)

第3条 評価者及び調整者は、別表のとおりとする。ただし、理事長は、必要と認めるときはこれを変更することができる。

2 前項の変更の際には、次に掲げる点に留意しなければならない。

一 評価者又は調整者は、それぞれ被評価者又は評価者の上司(課長級以上)でなければならないこと。

二 変更により部課間の人事評価に不均衡が生じてはならないこと。

三 調整者を置かないこととするような変更は避けるべきであること。

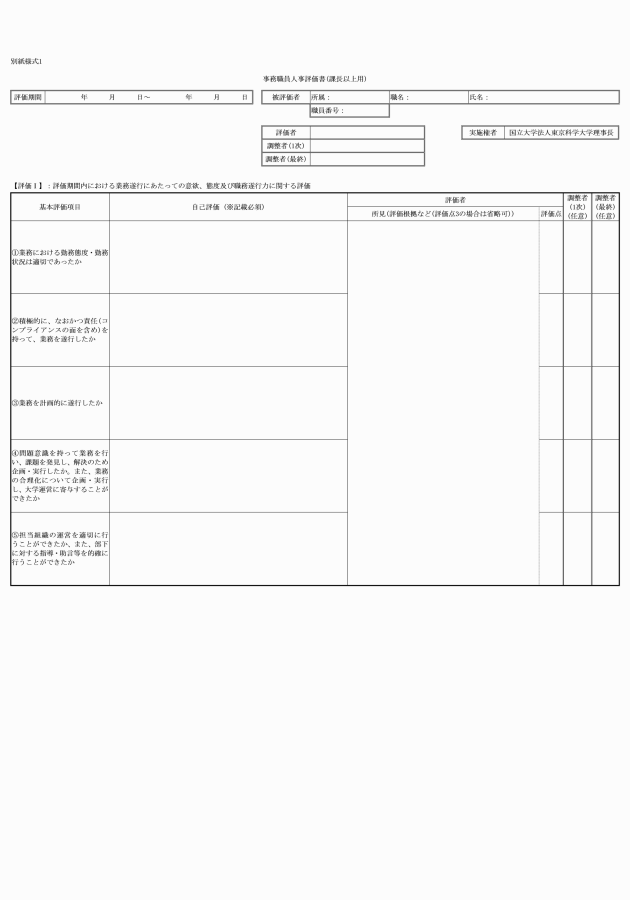

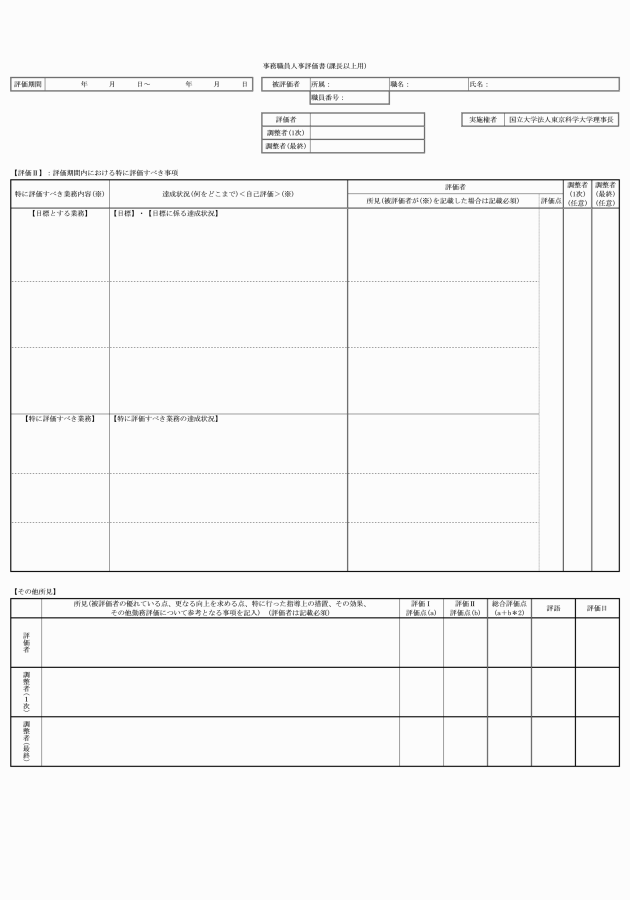

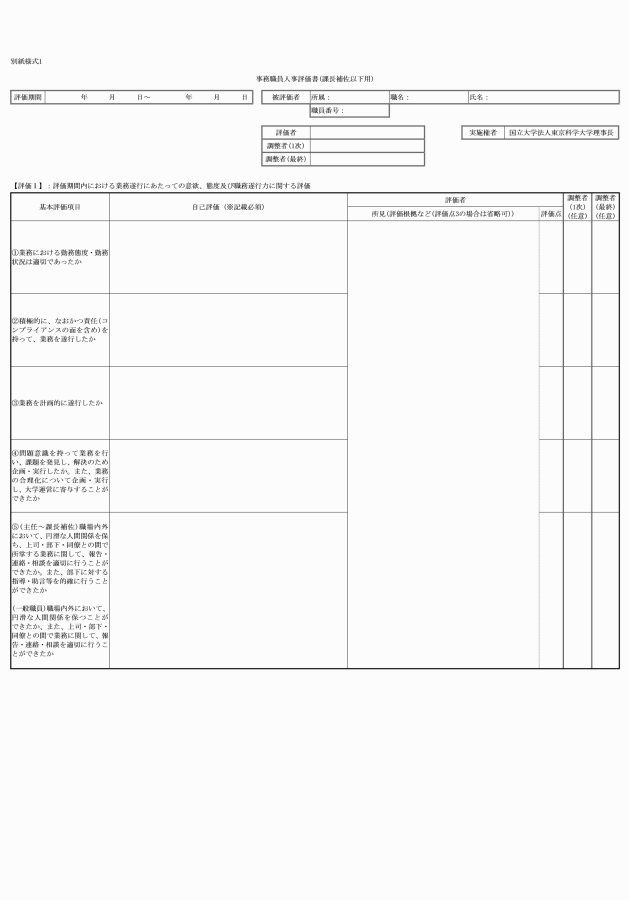

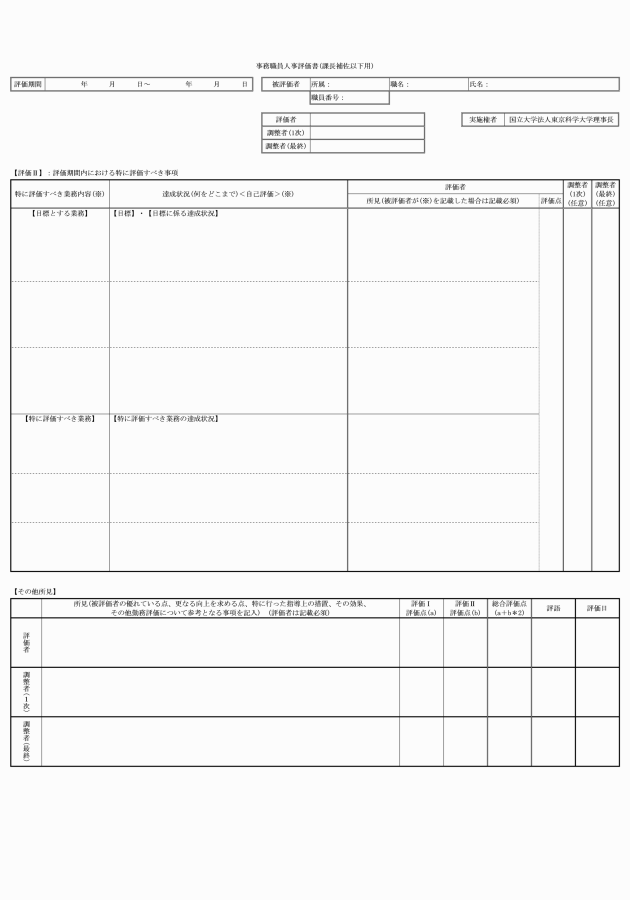

(事務職員人事評価書)

第4条 事務職員人事評価書(以下「評価書」という。)は、別紙様式1とし、被評価者は自身の職名に該当する様式を使用するものとする。

(特別人事評価書)

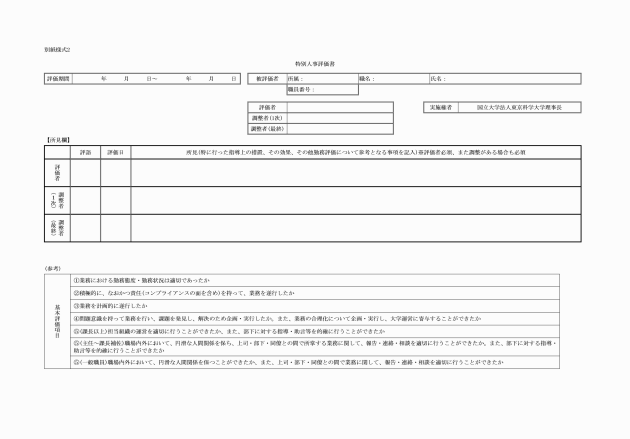

第5条 特別人事評価書は、別紙様式2とする。

一 評価Ⅰ 評価書に定める各基本評価項目について、自身が評価期間中にとった行動事実等及びその根拠となる事項

二 評価Ⅱ 面談を経て設定した目標内容等又は評価期間中の業務等で特に評価に値すると判断する業務についての達成状況、重点事項、特に留意すべき事項等を踏まえ自らが果たした役割として特記すべき事実等に関する事項

(評価者評価実施要領)

第7条 評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の意識及び態度等並びに実績等を踏まえ、評価書の評価者欄に評価点及びそれぞれの評価点を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)を記載し、調整者に対して、評価者氏名・評価日付を記載の上、送付する。

2 評価Ⅰの評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

一 評価方法 各基本評価項目に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて、次の表に従って評価点を付す。

評価点 | 評語 | 評語の解説 |

6点 | 卓越して優秀 | 望ましい行動を上回る行動が常に確実にとられた。又は望ましい行動を大きく上回る行動がとられた。 |

5点 | 非常に優秀 | 望ましい行動を上回る行動が頻繁にとられた。 |

4点 | 優良 | 望ましい行動がとられ、それを上回る行動もしばしば見られた。 |

3点 | 標準 | 望ましい行動が基本的にとられた。 |

2点 | やや不十分 | 望ましい行動がとられないことがやや多かった。 |

1点 | 不十分 | 望ましい行動がとられていなかった。 |

二 評価Ⅰ評価点 基本評価項目ごとの評価点を合計して、評価Ⅰ評価点を算出する。

三 所見 次に掲げる事項等を記載する。

イ 各基本評価項目の評価点を付した根拠となる当該評価期間において、職員がその職務遂行で実際にとった行動事実等及びそれに基づく評価・見解

ロ 指導及び助言の観点から、今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点

3 評価Ⅱの評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

一 評価方法 面談時に設定した目標内容等又は評価期間中の業務等で特に評価すべき業務について、達成度、重要度及び優先度を判断し、次の表に従って評価Ⅱ評価点を付す。

評価Ⅱ評価点 | 評価Ⅱ評価点の解説 |

6点 | 求められた役割を果たし、極めて重要又は困難な課題について、まれにみる顕著な成果・貢献等も見られた。または、優先度が極めて高く困難な業務を達成した。 |

5点 | 求められた役割を果たし、特に重要又は困難な課題について、非常に大きな成果・貢献等も見られた。または、優先度が特に高く困難な業務を達成した。 |

4点 | 求められた役割を果たし、しばしば期待を上回る成果・貢献等も見られた。または、重要度・優先度が高く困難な業務を達成した。 |

3点 | 基本的に、求められた水準の成果・貢献等を期待どおりあげ、求められた役割を果たした。 |

2点 | 求められた水準を下回る成果・貢献等であり、求められた役割を果たしていなかった。 |

1点 | 求められた成果・貢献等がほとんどなく、求められた役割を果たしていなかった。 |

0点 | 評価に値する成果・貢献等がなかった。 |

二 評価Ⅱ評価点 評価点は、原則として当該業務を完遂した場合に付すこととし、完遂していない場合には、その達成度に応じて評価点を付す。複数の業務が該当する場合には、複数の業務のうち最も評価点の高い業務の評価点を上限として、複数の業務の達成度等を勘案して評価点を付す。

三 所見 業務を達成するためのプロセス、質的な到達水準に至るまでの対応及び顕著な取組等を勘案して、業務の達成状況及び取組状況その他の評価を行うに当たり特記すべき事項並びに当該の業務遂行に当たっての重点事項及び特に留意すべき事項等を明らかにしていた場合には、それらを踏まえて業務遂行したか等について、被評価者の自己評価の内容を参考にして、所見欄に記載する。

(調整実施要領)

第8条 調整者(1次)は、評価者による各被評価者の評価について、次に掲げる観点から確認を行う。

一 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか。

二 特定の部分に重きを置きすぎたバランスを欠く評価になっていないか。

三 全体的な水準から見た評価の甘辛等の偏りがないか。

3 確認の結果、評価Ⅰ又は評価Ⅱに関する評価及びそれぞれの評価点について次の各号のいずれかによる調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、評価書に調整者氏名及び調整日付を記載する。

一 特に不均衡が見られなければ、評価者と同じ評価点を付したものとして、調整者欄評価点への記載は省略する。

二 不均衡がある場合には、次のいずれかのとおり対応する。

イ 自ら事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら評語を付す。

ロ 評価者による評価結果に甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。

4 調整者は、前項第2号の規定により評価者の付けた評語を修正する場合及び再評価を命ずる場合については、評価者に対し、十分にその理由を説明しなければならない。

(総合評価実施要領)

第9条 総合評価の評語について、評価Ⅰ評価点及び評価Ⅱ評価点に2を乗じた点を合計したものを総合評価点とし、当該総合評価点を参考とし、次の表に定める割合において、評語を付す。

評語 | 割合 | 総合評価点 |

6 | 上位5%以内 | 41点~42点 |

5 | 上位20%以内 | 33点~40点 |

4 | 上位60%以内 | 25点~32点 |

3 | その他 | 15点~24点 |

2 | ― | 12点~14点 |

1 | ― | 5点~11点 |

一 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第27条に定める定年前継続雇用短時間勤務職員及び同規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、事務職員として継続雇用され、又は同規則附則第15項の規定により事務職員として雇用された職員

二 総合評価点が14点以下の職員

3 調整者(1次及び最終)は、前条に定める調整実施要領により総合評価の調整を行う。

(特別評価実施要領)

第10条 特別評価の評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

2 特別評価を実施するにあたっては、評価書に定める基本評価項目と同じ項目に基づいて総合的に評価し、次の表の評語を付す。

評語 | 評価 |

可 | 「不可」には該当しない状態である。 |

不可 | 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力を発揮できる状態ではない。 |

(評価期間中に職員が異動する場合)

第11条 評価者が異動する場合において、前任者は、後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし、後任者が評価を行うものとする。

2 引継ぎにおける具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 評価Ⅰ

イ 前任者は、期中の被評価者の職務行動で評価の材料となる特筆すべきものがある場合には、所見欄に記入する。

ロ 前任者は、基本評価項目ごとの評価点を仮記載する。

ハ 後任者は、着任後の期間の被評価者の行動を観察し、申し送り事項がある場合には参考にし、必要に応じて前任者の意見も聴いて、評価を行う。

二 評価Ⅱ

イ 前任者は、被評価者が目標内容等を設定している場合又は特に評価すべき業務を行っている場合には、当該業務の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。

ロ 前任者は、被評価者が既に当該業務を完遂している場合及び業務の遂行状況において評価可能な場合は、評価点を仮記載する。

ハ 後任者は、申し送り事項がある場合にはそれを参考に、必要に応じ前任者の意見も聴いて、評価を行う。

三 その他所見 前任者は、評価Ⅰ及び評価Ⅱに関する事項以外で評価の参考となる事項があった場合には、その他所見欄に記載する。

3 被評価者が異動する場合における具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 異動後面談 異動先の評価者は、異動してきた被評価者に対して面談を行い、被評価者が異動前の当該評価期間に行っていた業務及び成果等の確認並びに異動先での残りの評価期間において被評価者が果たすべき業務及び役割の確認を被評価者と行うものとする。

二 評価Ⅰ

ロ 被評価者は、異動先において評価書を作成する際には、異動前の当該評価期間に行っていた業務及び成果等についても勘案して、自己評価記載欄に記載することができる。ただし、記載する場合には、異動前又は異動後の別を明確に記載するものとする。

三 評価Ⅱ

ロ 被評価者は、異動先において評価書を作成する際には、異動前の当該評価期間に行っていた特に評価すべき業務についても、自己評価記載欄に記載することができる。ただし、記載する場合には、異動前又は異動後の別を明確に記載するものとする。

(他の職を兼務する職員の場合)

第12条 他の職を兼務する職員の評価に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 評価Ⅰ 当該職員の全ての職のうち、上位の職位の基本評価項目に基づき評価を行う。

二 評価Ⅱ 当該職員の全ての職のうち、特に評価すべき業務と判断される業務についてのみ評価を行う。

(人事管理上配慮が必要な職員等の場合)

第13条 休職等又は在籍出向中の職員その他人事管理上配慮が必要な職員に関する評価の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 評価期間の全てを休職等又は在籍出向している職員(第3号に該当する者を除く。)については、当該評価を実施しないものとする。

二 評価期間の一部を休職等又は在籍出向している職員については、当該休職等又は在籍出向している期間の状況等及び実際に大学の職務に従事した期間についての勤務状況等に基づき、評価を行うことができるものとする。

三 他機関に研修生として在籍出向する職員については、評価を行うものとする。当該職員の評価者は、別表の規定にかかわらず、研修先の上司とする。

四 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられる職員の自己評価、フィードバック及び面談等の手続については、理事長の指示を受けつつ、産業医等の助言等を踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。

五 評価者又は調整者は、職員が惹起した不適切な行為の影響を踏まえて総合評価を調整することができる。

附則

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学一般職職員人事評価実施要領(平成25年7月26日制定)は、廃止する。

附則(令7.2.21細6)

この細則は、令和7年2月21日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

別表 被評価者、評価者及び調整者一覧(第3条、第8条、第10条関係)

被評価者 | 評価者 (注1、注4、注5) | 調整者(1次) (注2) | 調整者(最終) (注2) |

専門業務職員 | 課長又は室長 | 部長(監事支援室及び監査事務室にあっては、事務局長) | 事務局長(監事支援室及び監査事務室にあっては、事務総括を担当する理事) |

一般職員 | |||

主任 | |||

主査 | |||

専門職 | |||

グループ長 | |||

課長補佐 | |||

次長 課長 担当課長 室長 参事 | 部長(監事支援室及び監査事務室にあっては、事務局長)(注3) | 事務局長(監事支援室及び監査事務室にあっては、事務総括を担当する理事) | |

部長 担当部長 | 事務局長 | 事務総括を担当する理事 | |

事務局長 | 事務総括を担当する理事 |

注1 評価者は、事務を処理する部局の長の意見を参考にすることができる。

注2 調整者は、必要に応じて、部局の長、部長、課長又は室長等の意見を参考にすることができる。

注3 次長が配置されている部においては、課長、担当課長、室長、参事の評価者を次長とすることができる。次長を評価者とする場合は、この表における評価者を調整者とする。

注4 参事が配置されている課又は室においては、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、課長補佐、グループ長、専門職、主査、主任及び一般職員の評価者を参事とすることができる。参事を評価者とする場合は、この表における評価者及び調整者(1次)を、調整者(1次)とする。

注5 被評価者が、恒常的に本来の所属と別の場所に勤務している場合、評価者を当該勤務先の上司(課長級以上)とすることができる。