○国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価実施細則

令和6年10月1日

細則第33号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価規程(令和6年規程第49号。以下「医療職員評価規程」という。)第12条の規定に基づき、医療職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価等を行う者の守るべき原則)

第2条 評価者、調整者及び理事長は、公正かつ妥当な評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 同一の職位の者については、同一の職務遂行の基準を設定し、これに基づいて評価を行い、被評価者ごとに、その基準を変更しないこと。

二 日常の観察及び指導によって得た資料その他職員の勤務成績を公正に示すと認められる資料に基づいて的確な判断を下すこと。

三 評価する場合に、業務に関連のないものを考慮しないこと。

四 評価期間以外の時期における職員の行為等を考慮しないこと。

五 当該職員に対する従前の評価の結果によって影響されないこと。

六 他人、特に評価を受ける職員に対する思惑によって左右されないこと。

七 その他、当該評価期間における職員の勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

2 被評価者は、公正かつ妥当な自己評価を行うために、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 評価する場合に、業務に関連のないものを考慮しないこと。

二 評価期間以外の時期における行為等を考慮しないこと。

三 その他、当該評価期間における勤務成績以外の一切の要因によって左右されないこと。

(評価者等)

第3条 評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。ただし、理事長は、必要と認めるときはこれを変更することができる。

2 前項の変更の際には、次に掲げる点に留意しなければならない。

一 評価者又は調整者は、それぞれ被評価者又は評価者の上司(技師長級又は看護師長以上)でなければならないこと。

二 変更により、部局間の人事評価の不均衡が生じてはならないこと。

三 調整者を置かないこととするような変更は避けるべきであること。

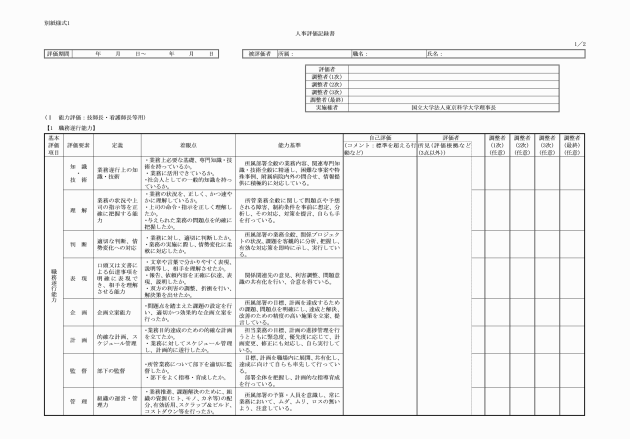

(人事評価記録書)

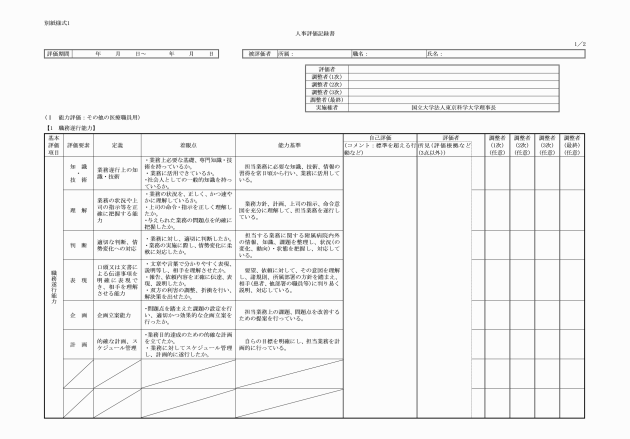

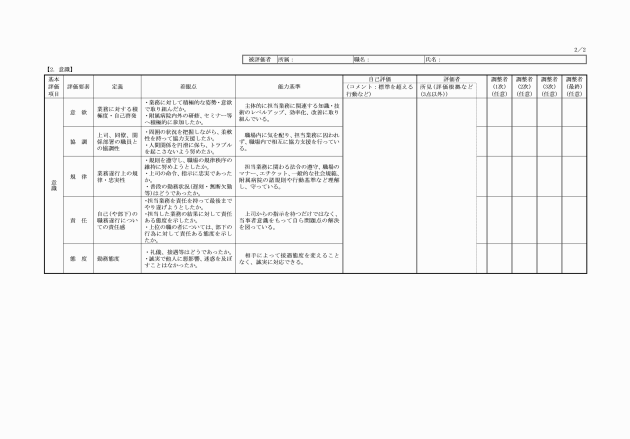

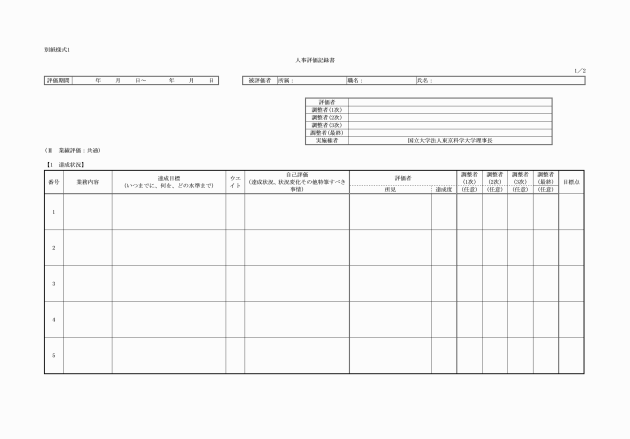

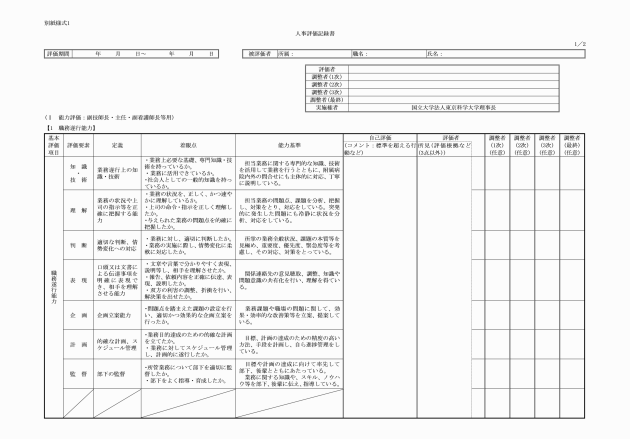

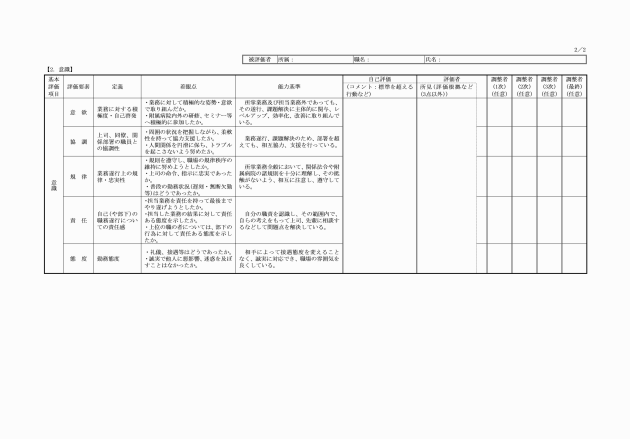

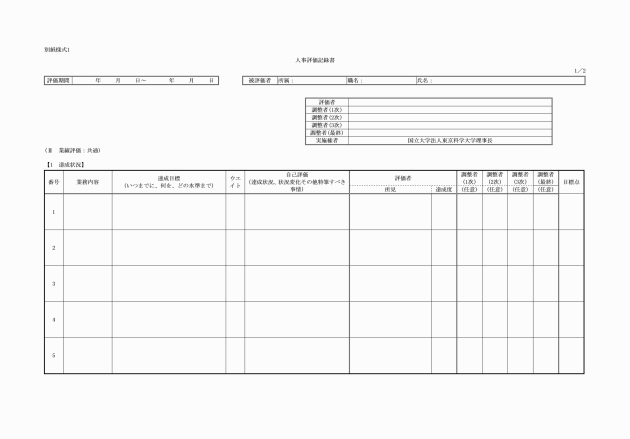

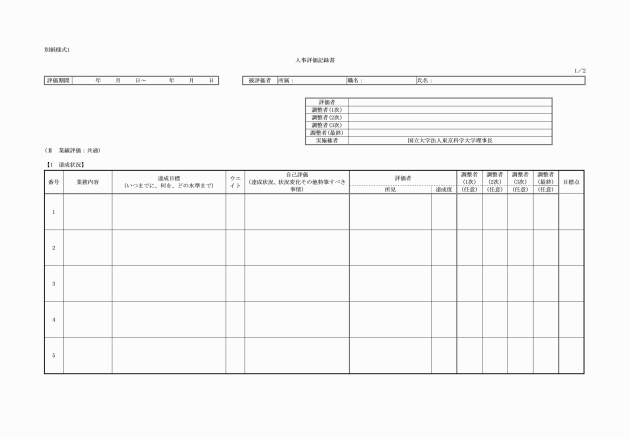

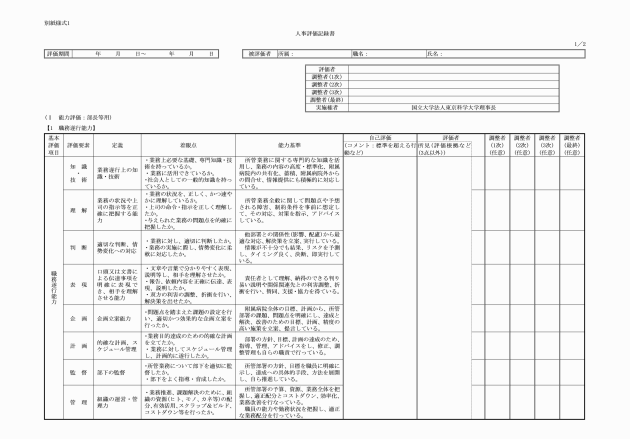

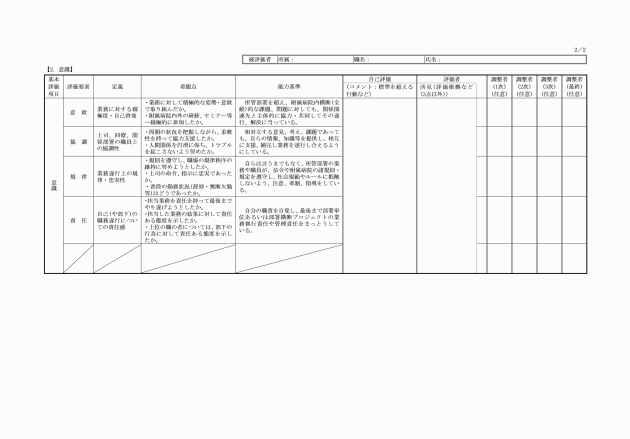

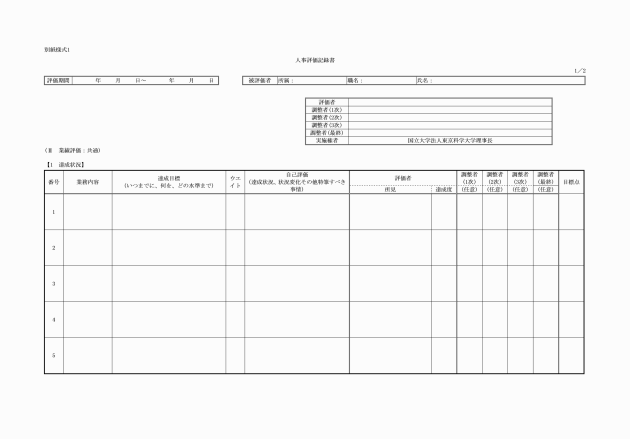

第4条 人事評価記録書(以下「記録書」という。)は、能力評価及び総合評価については別紙様式1とし、被評価者は自身の職名に該当する様式を使用するものとする。

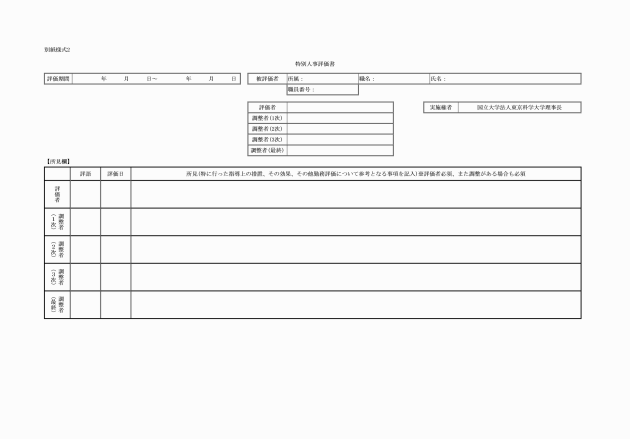

(特別人事評価書)

第5条 特別人事評価書は、別紙様式2とする。

(業績評価に係る目標設定等の留意事項)

第6条 被評価者及び評価者等は、別紙の事項に留意して、目標及びウエイトの設定等並びに医療職員評価規程第6条第3項に規定する面談(以下「期首面談」という。)を行うものとする。

一 能力評価 標準を超える行動をとっていたと自らが判断する根拠となる期中にとった行動事実等及び評価要素

二 業績評価 設定した目標ごとの達成状況、重点事項、特に留意すべき事項等を踏まえどのような役割を果たしたか、又は目標として設定していない事項であっても自らが果たした役割として特記すべき事実等

(評価者評価実施要領)

第8条 評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状況等を踏まえ、記録書の評価者欄に達成度、評価点及びそれぞれの達成度又は評価点を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)を記載し、調整者に対して評価者氏名及び評価日付を記載の上、送付する。

2 能力評価の評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

評価点 | 評語 | 評語の解説 |

6点 | 卓越して優秀 | 望ましい行動を上回る行動が常に確実にとられた。又は望ましい行動を大きく上回る行動がとられた。 |

5点 | 非常に優秀 | 望ましい行動を上回る行動が頻繁にとられた。 |

4点 | 優良 | 望ましい行動がとられ、それを上回る行動もしばしば見られた。 |

3点 | 標準 | 望ましい行動が基本的にとられた。 |

2点 | やや不十分 | 望ましい行動がとられないことがやや多かった。 |

1点 | 不十分 | 望ましい行動がとられていなかった。 |

二 各基本評価項目評価点 別表第2の評価要素の評価点を基本評価項目ごとに平均して、算出(小数点第2位を四捨五入)する。

三 所見 次に掲げる事項等を記載する。

イ 各基本評価項目の評価点を付した根拠となる、当該評価期間において職員がその職務遂行で実際にとった行動事実等及びそれに基づく評価・見解

ロ 指導及び助言の観点から、今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点

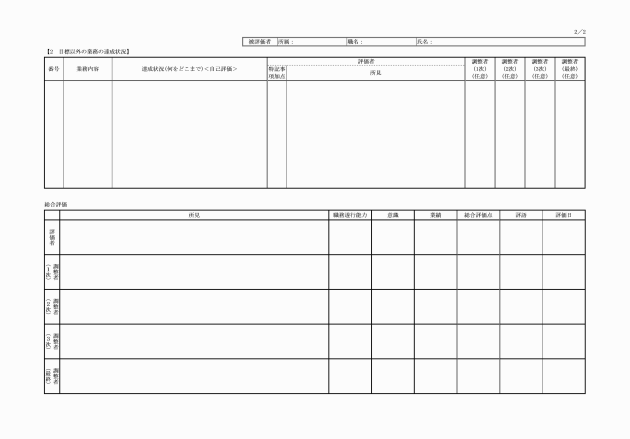

3 業績評価の評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

一 達成度 面談時に設定した目標内容等について、達成度及び困難度を判断し、次の表に従って評価点を付す。

(評価点)

達成度 困難度 | (ほとんど)取り組んでいない | おおむね80%未満 | おおむね80%以上101%未満 | おおむね101%以上 |

困難 | 0点 | 100点 | 110点 | 120点 |

標準 | 0点 | 90点 | 100点(標準) | 110点 |

容易 | 0点 | 80点 | 90点 | 100点 |

(困難度)

困難 | 所属する部局等で定める年度ごとの計画等を上回った目標 過去の経験で蓄積したノウハウなどが適用できなかった(前例がない新たな)目標 短期間で集中的に処理する必要のあった業務など通常の職務に比べストレスが大きかった目標 |

標準 | 当該職位にある者が遂行すべきであった難度の目標 |

容易 | 下位の職位にある者が遂行すべきであった難度の目標 |

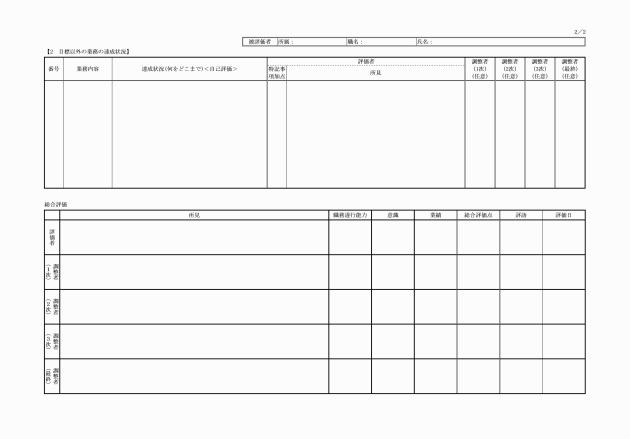

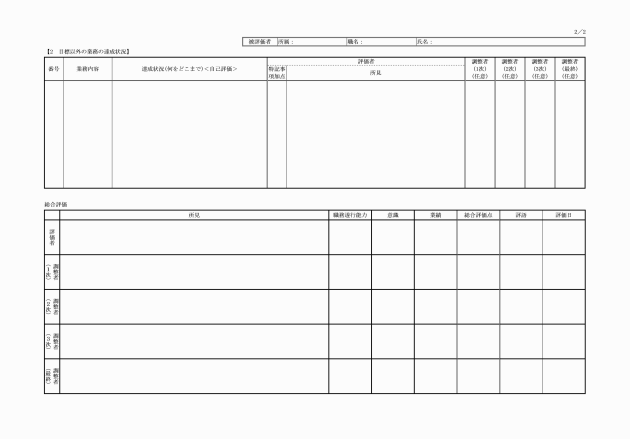

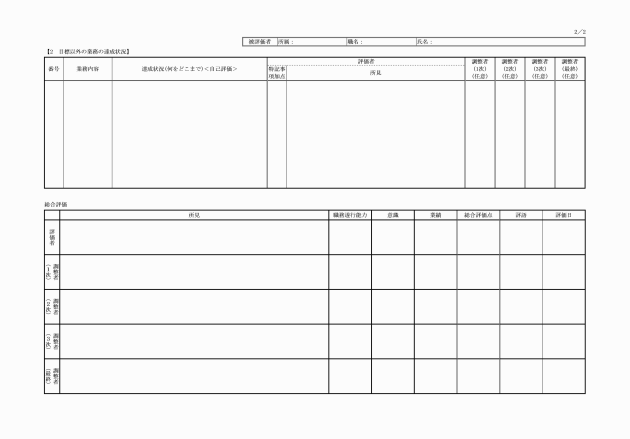

二 特記事項加点 期首面談時に想定できず、突発的に発生した重要度又は優先度の高い業務について、どの程度達成できたか、どの程度重要度又は優先度が高かったかを判断し、次の表に従って特記事項加点を付す。

10点 | 重要度又は優先度が非常に高い (ウエイトの高い目標設定業務より優先させるべき業務など) |

5点 | 重要度又は優先度が高い (目標設定業務に影響が生じた上司から命ぜられた業務など) |

0点 | 重要度及び優先度ともに低い (目標設定業務を優先させるべきだった業務など) |

三 業績評価点 達成度にウエイトを乗じて、各目標の評価点を算出する。各目標の評価点と特記事項加点を加算して、業績評価点を算出する。

四 評語 次の表に従って評語を付す。

評語 | 業績評価点 |

6 | 117点以上 |

5 | 107点~116点 |

4 | 102点~106点 |

3 | 97点~101点 |

2 | 87点~96点 |

1 | 86点以下 |

五 所見 以下の点を参考に記載する。

期首に設定した目標を達成するためのプロセスや質的な到達水準に至るまでの対応、目標以外の顕著な取組、期中に突発した事案への対応状況、研修等の達成状況及び取組状況その他の評価を行うに当たり特記すべき事項並びに期首に目標設定が困難であることから、当該期の業務遂行に当たっての重点事項及び特に留意すべき事項等を明らかにしていた場合には、それらを踏まえて業務遂行したか等について被評価者の自己評価の内容も参考にして、所見欄に記載する。

六 その他 評価者は評価を行う際に、自己評価に記載された事項について、必要に応じ、被評価者に確認することができる。ただし、被評価者が能力評価において、標準の行動又は標準を超える行動をとっていたと判断しているにもかかわらず、2点又は1点の評価点を付す場合及び業績評価において、目標どおり又は上回る成果を出していると判断しているにもかかわらず、90点(困難度が標準の場合)又は80点(困難度が容易の場合)の評価点を付す場合は、評価者は必ず面談を実施して、自己評価に記載された事項について、被評価者に確認しなければならない。

(調整実施要領)

第9条 調整者(1次、2次、3次)は、評価者による各被評価者の評価について、次に掲げる観点から確認を行う。

一 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか。

二 特定の部分に重きを置きすぎたバランスを欠く評価になっていないか。

三 全体的な水準から見た評価の甘辛等の偏りがないか。

3 確認の結果、能力評価又は業績評価及びそれぞれの評価点について次の各号のいずれかによる調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、記録書に調整者氏名及び調整日付を記載する。

一 特に不均衡が見られなければ、評価者と同じ評価点を付したものとして、調整者欄評価点への記載は省略する。

二 不均衡がある場合には、次のいずれかによる調整を行う。

イ 自ら事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら評語を付す。

ロ 評価者による評価結果に甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。

4 調整者は、前項第2号の規定により評価者の付けた評語を修正する場合及び再評価を命ずる場合については、評価者に対し、十分にその理由を説明しなければならない。

(総合評価実施要領)

第10条 業績評価の評語について、6は6点、5は5点、4は4点、3は3点、2は2点、1は1点に換算して、業績評価の評価点を算出する。

2 次に掲げる点数を加算したものを3で除して、総合評価点を算出(小数点第3位を四捨五入)し、当該総合評価点を参考とし、次の表に定める割合において、評価を実施する。

一 業績評価の評価点

二 職務遂行能力の基本評価項目評価点

三 意識の基本評価項目評価点

評語 | 割合 | 総合評価点 |

6 | 上位5%以内 | 5.50点~6.00点 |

5 | 上位20%以内 | 4.50点~5.49点 |

4 | 上位60%以内 | 3.50点~4.49点 |

3 | その他 | 2.50点~3.49点 |

2 | ― | 1.50点~2.49点 |

1 | ― | 1.00点~1.49点 |

一 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第27条に定める定年前継続雇用短時間勤務職員及び同規則附則第11項、第13項若しくは第14項の規定により、医療職員として継続雇用され、又は同規則附則第15項の規定により医療職員として雇用された職員

二 総合評価点が2.49点以下の職員

4 調整者(1次、2次、3次、最終)は、前条に定める調整実施要領により総合評価の調整を行う。

(特別評価実施要領)

第11条 特別評価の評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。

2 特別評価を実施するにあたっては、記録書に定める基本評価項目と同じ項目に基づいて総合的に評価し、次の表の評語を付す。

評語 | 評価 |

可 | 「不可」には該当しない状態である |

不可 | 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状態でない |

(評価期間中に職員が異動する場合)

第12条 評価者が異動する場合において、前任者は、後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし、後任者が評価を行うものとする。

2 引継ぎにおける具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 能力評価

イ 前任者は、期中の被評価者の職務行動で評価の材料となる特筆すべきものがある場合には、所見欄に記入する。

ロ 前任者は、基本評価項目ごとの評価点を仮記載する。

ハ 後任者は、着任後の期間の被評価者の行動を観察し、申し送り事項がある場合には参考にし、必要に応じて前任者の意見も聴いて、評価を行う。

二 業績評価

イ 前任者は、目標ごとにそれまでの業務の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。

ロ 前任者は、既に業務が完結している目標については可能な限り達成度を仮記載する。

ハ 前任者は、目標以外で顕著な取組があった場合には、所見欄に記載する。

ニ 後任者は、個別目標について達成度を付すとともに、目標以外の取組や申し送り事項がある場合には参考にし、必要に応じて前任者の意見も聴いて、評価を行う。

3 被評価者が異動する場合における具体的な取扱いは、次に掲げるとおりとする。

二 業績評価 被評価者は、異動先において評価者と面談を行い、例えば前任者の目標等を参考にするなどし、残りの評価期間の目標等を設定する。その際、ウエイトも設定する。期末までの期間が短い等で目標設定が困難な場合は項目数を減らすなどの対応を行う(この場合、ウエイトが40%を超える場合がある。)が、どうしても目標を設定することができない場合には、異動前の評価をもって、当該期の評価とする。評価者は、当該被評価者に係る異動前の評価者からの申し送り事項等があれば、それらも勘案して評価を行い、異動前の業績については「2 目標以外の業務の達成状況」に記載する。なお、異動前の評価者による異動先の評価者への申し送りは、次に掲げるとおりとする。

イ 異動前に立てた目標ごとに達成度を仮記載するほか評語を仮記載する。(目標等に対し異動時点での達成状況が低い場合もあると思われるが、「目標達成に向け、その時点で求められる進捗状況にあるかどうか」という観点から評価する。)

ロ 目標以外で顕著な取組があった場合には、「2 目標以外の業務の達成状況」欄に記載する。

(他の職を兼務する職員の場合)

第13条 他の職を兼務する職員の評価に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 能力評価 当該職員の全ての職のうち、上位の職位の基本評価項目に基づき評価を行う。

二 業績評価 当該職員の全ての職のうち、一方の職に偏らないように目標を設定する。

(人事管理上配慮が必要な職員等の場合)

第14条 休職等又は在籍出向中の職員その他人事管理上配慮が必要な職員に関する評価の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 評価期間の全てを休職等又は在籍出向している職員については、当該評価を実施しないものとする。

二 評価期間の一部を休職等又は在籍出向している職員については、当該休職等又は在籍出向している期間の状況等及び実際に大学の職務に従事した期間についての勤務状況等に基づき、評価を行うことができるものとする。

三 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられる職員の自己評価、開示及び面談等の手続については、理事長の指示を受けつつ、産業医等の助言等を踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。

四 評価者又は調整者は、職員が惹起した不適切な行為の影響を踏まえて総合評価を調整することができる。

附則

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員人事評価実施要領(平成21年3月31日制定)は、廃止する。

別表第1 被評価者、評価者及び調整者一覧(第3条、第9条、第11条関係)

被評価者 | 評価者 (注1、2) | 調整者(1次) | 調整者(2次) | 調整者(3次) | 調整者(最終 |

その他の医療職員 | 技師長・看護師長等 | 部長(センター長)等 | 首席副病院長 | 病院長 | 医療を担当する理事 |

副技師長・主任・副看護師長等 | 技師長・看護師長等 | 部長(センター長)等 | 首席副病院長 | 病院長 | 医療を担当する理事 |

技師長・看護師長等 | 部長(センター長)等 | 首席副病院長 | 病院長 | 医療を担当する理事 | |

部長等 | 首席副病院長 | 病院長 | 医療を担当する理事 |

注1 技師長・看護師長等が配置されていない診療科等においては、評価者を部長(センター長)等として読み替えるものとする。この場合、調整者(1次)は首席副病院長、調整者(2次)は病院長、調整者(最終)は医療を担当する理事とする。

注2 病院以外に所属している医療職員については、評価者は所属するセンター等の長が指名する者とし、調整者は所属するセンター等の長とする。

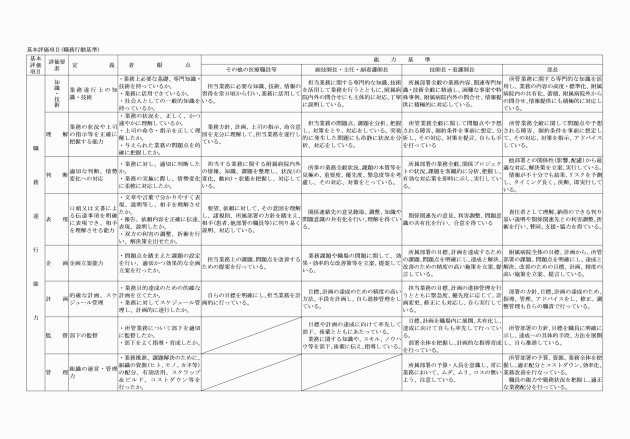

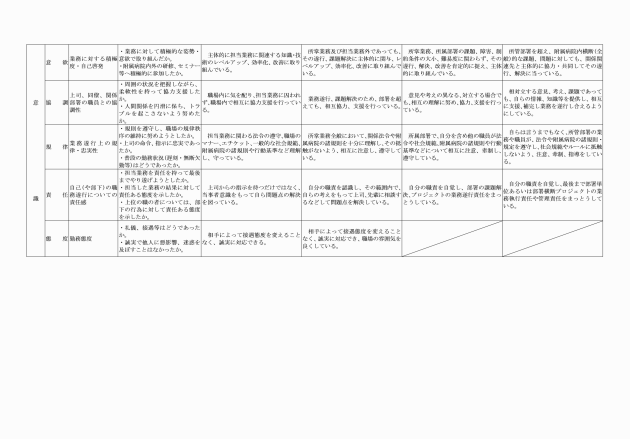

別表第2 職務行動基準(第8条関係)

基本評価項目 | 評価要素 | 定義 | 着眼点 | 能力基準 | |||

その他の医療職員 | 副技師長・主任・副看護師長等 | 技師長・看護師長等 | 部長等 | ||||

職務遂行能力 | 知識・技術 | 業務遂行上の知識・技術 | ・業務上必要な基礎、専門知識・技術を持っているか。 ・業務に活用できているか。 ・社会人としての一般的知識を持っているか。 | 担当業務に必要な知識、技術、情報の習得を常日頃から行い、業務に活用している。 | 担当業務に関する専門的な知識、技術を活用して業務を行うとともに、附属病院内外の問合せにも主体的に対応、丁寧に説明している。 | 所属部署全般の業務内容、関連専門知識・技術全般に精通し、困難な事案や特殊事例、附属病院内外の問合せ、情報提供に積極的に対応している。 | 所管業務に関する専門的な知識を活用し、業務の内容の高度・標準化、附属病院内の共有化、蓄積、附属病院外からの問合せ、情報提供にも積極的に対応している。 |

理解 | 業務の状況や上司の指示等を正確に把握する能力 | ・業務の状況を、正しく、かつ速やかに理解しているか。 ・上司の命令・指示を正しく理解したか。 ・与えられた業務の問題点を的確に把握したか。 | 業務方針、計画、上司の指示、命令意図を充分に理解して、担当業務を遂行している。 | 担当業務の問題点、課題を分析、把握し、対策をとり、対応をしている。突発的に発生した問題にも冷静に状況を分析、対応をしている。 | 所管業務全般に関して問題点や予想される障害、制約条件を事前に想定、分析し、その対応、対策を提言、自らも手を打っている | 所管業務全般に関して問題点や予想される障害、制約条件を事前に想定して、その対応、対策を指示、アドバイスしている。 | |

判断 | 適切な判断・情勢変化への対応 | ・業務に対し、適切に判断したか。 ・業務の実施に際し、情勢変化に柔軟に対応したか。 | 担当する業務に関する附属病院内外の情報、知識、課題を整理し、状況(の変化、動向)・状態を把握し、対応している。 | 所掌の業務全般状況、課題の本質等を見極め、重要度、優先度、緊急度等を考慮し、その対応、対策をとっている。 | 所属部署の業務全般、関係プロジェクトの状況、課題を客観的に分析、把握し、有効な対応策を即時に示し、実行している。 | 他部署との関係性(影響、配慮)から最適な対応、解決策を立案、実行している。 情報が不十分でも結果、リスクを予測し、タイミング良く、決断、即実行している。 | |

表現 | 口頭又は文書による伝達事項を明確に表現でき、相手を理解させる能力 | ・文章や言葉で分かりやすく表現、説明等し、相手を理解させたか。 ・報告、依頼内容を正確に伝達、表現、説明したか。 ・双方の利害の調整、折衝を行い、解決策を出せたか。 | 要望、依頼に対して、その意図を理解し、諸規則、所属部署の方針を踏まえ、相手(患者、他部署の職員等)に判り易く説明、対応している。 | 関係連絡先の意見聴取、調整、知識や問題意識の共有化を行い、理解を得ている。 | 関係関連先の意見、利害調整、問題意識の共有化を行い、合意を得ている。 | 責任者として理解、納得のできる判り易い説明や関係関連先との利害調整、折衝を行い、賛同、支援・協力を得ている。 | |

企画 | 企画立案能力 | ・問題点を踏まえた課題の設定を行い、適切かつ効果的な企画立案を行ったか。 | 担当業務上の課題、問題点を改善するための提案を行っている。 | 業務課題や職場の問題に関して、効果・効率的な改善策等を立案、提案している。 | 所属部署の目標、計画を達成するための課題、問題点を明確にし、達成と解決、改善のための精度の高い施策を立案、提言している。 | 附属病院全体の目標、計画から、所管部署の課題、問題点を明確にし、達成と解決、改善のための目標、計画、精度の高い施策を立案、提言している。 | |

計画 | 的確な計画・スケジュール管理 | ・業務目的達成のための的確な計画を立てたか。 ・業務に対してスケジュール管理し、計画的に遂行したか。 | 自らの目標を明確にし、担当業務を計画的に行っている。 | 目標、計画の達成のための精度の高い方法、手段を計画し、自ら進捗管理をしている。 | 担当業務の目標、計画の進捗管理を行うとともに緊急度、優先度に応じて、計画変更、修正にも対応し、自ら実行している。 | 部署の方針、目標、計画の達成のため、指導、管理、アドバイスをし、修正、調整管理も自らの職責で行っている。 | |

監督 | 部下の監督 | ・所管業務について部下を適切に監督したか。 ・部下をよく指導・育成したか。 | 目標や計画の達成に向けて率先して部下、後輩とともにあたっている。 業務に関する知識や、スキル、ノウハウ等を部下、後輩に伝え、指導している。 | 目標、計画を職場内に展開、共有化し、達成に向けて自らも率先して行っている。 部署全体を把握し、計画的な指導育成を行っている。 | 所管部署の方針、目標を職員に明確に示し、達成への具体的手段、方法を展開し、自ら推進している。 | ||

管理 | 組織の運営・管理力 | ・業務推進、課題解決のために、組織の資源(ヒト、モノ、カネ等)の配分、有効活用、スクラップ&ビルド、コストダウン等を行ったか。 | 所属部署の予算・人員を意識し、常に業務において、ムダ、ムリ、ロスの無いよう、注意している。 | 所管部署の予算、資源、業務全体を把握し、適正配分とコストダウン、効率化、業務改善を行なっている。 職員の能力や勤務状況を把握し、適正な業務配分を行っている。 | |||

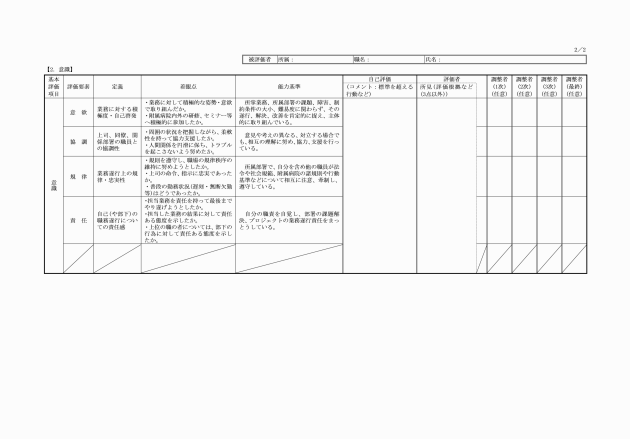

意識 | 意欲 | 業務に対する積極的態度・自己啓発 | ・業務に対して積極的な姿勢・意欲で取り組んだか。 ・附属病院内外の研修、セミナー等へ積極的に参加したか。 | 主体的に担当業務に関連する知識・技術のレベルアップ、効率化、改善に取り組んでいる。 | 所掌業務及び担当業務外であっても、その遂行、課題解決に主体的に関与、レベルアップ、効率化、改善に取り組んでいる。 | 所掌業務、所属部署の課題、障害、制約条件の大小、難易度に関わらず、その遂行、解決、改善を肯定的に捉え、主体的に取り組んでいる。 | 所管部署を超え、附属病院内横断(全般)的な課題、問題に対しても、関係関連先と主体的に協力・共同してその遂行、解決に当っている。 |

協調 | 上司、同僚、関係部署の職員との協調性 | ・周囲の状況を把握しながら、柔軟性をもって協力支援したか。 ・人間関係を円滑に保ち、トラブルを起こさないよう努めたか。 | 職場内に気を配り、担当業務に囚われず、職場内で相互に協力支援を行っている。 | 業務遂行、課題解決のため、部署を超えても、相互協力、支援を行っている。 | 意見や考えの異なる、対立する場合でも、相互の理解に努め、協力、支援を行っている。 | 相対立する意見、考え、課題であっても、自らの情報、知識等を提供し、相互に支援、補完し業務を遂行し合えるようにしている。 | |

規律 | 業務遂行上の規律・忠実性 | ・規律を遵守し、職場の規律秩序の維持に努めようとしたか。 ・上司の命令、指示に忠実であったか。 ・普段の勤務状況(遅刻・無断欠勤等)はどうであったか。 | 担当業務に関わる法令の遵守、職場のマナー、エチケット、一般的な社会規範、附属病院の諸規則や行動基準など理解し、守っている。 | 所掌業務全般において、関係法令や附属病院の諸規則を十分に理解し、その抵触がないよう、相互に注意し、遵守している。 | 所属部署で、自分を含め他の職員が法令や社会規範、附属病院の諸規則や行動基準などについて相互に注意、牽制し、遵守している。 | 自らは言うまでもなく、所管部署の業務や職員が、法令や附属病院の諸規則・規定を遵守し、社会規範やルールに抵触しないよう、注意、牽制、指導をしている。 | |

責任 | 自己(や部下)の職務遂行についての責任感 | ・担当業務を責任を持って最後までやり遂げようとしたか。 ・担当した業務の結果に対して責任ある態度を示したか。 ・上位の職の者については、部下の行為に対して責任ある態度を示したか。 | 上司からの指示を待つだけではなく、当事者意識をもって自ら問題点の解決を図っている。 | 自分の職責を認識し、その範囲内で、自らの考えをもって上司、先輩に相談するなどして問題点を解決している。 | 自分の職責を自覚し、部署の課題解決、プロジェクトの業務遂行責任をまっとうしている。 | 自分の職責を自覚し、最後まで部署単位あるいは部署横断プロジェクトの業務執行責任や管理責任をまっとうしている。 | |

態度 | 勤務態度 | ・礼儀、接遇等はどうであったか。 ・誠実で他人に悪影響、迷惑を及ぼすことはなかったか。 | 相手によって接遇態度を変えることなく、誠実に対応できる。 | 相手によって接遇態度を変えることなく、誠実に対応でき、職場の雰囲気を良くしている。 | |||

別紙 業績評価に係る目標設定等における留意事項

1.目標の設定

業績評価は、当該評価期間において被評価者が果たすべき役割を明確化・共有化するために「目標」という形で目に見えるものにするものである。評価者は目標の設定に当たり、年度計画との整合性や、時間外労働の縮減などの業務をより効率的に行う観点等に留意し、できるだけ具体的に(何を、いつまでに、どのように、どの程度まで)設定することが求められる。

また、職務内容によっては、期首面談の段階で具体的な目標の設定が困難なものもあり、抽象的な記述にならざるを得ない場合もあることから、あらかじめ職務遂行に当たっての留意すべき事項等を定めておき、期末時点で被評価者の職務遂行状況を振り返って評価を行うことも考えられる。

なお、設定する目標は3から5項目程度とする。

以上を踏まえ、目標等の設定に当たっては、以下、留意事項を念頭に置きつつ、期首面談に取り組むものとする。

2.評価者は、以下の点について留意すること。

①職位にふさわしい目標か

目標レベルを低位に置いて達成度を上げ、高評価を得ようとすることを回避するため、被評価者が安易な目標に流れないようチェックし、不十分な場合には改善を指導すること。

②年度計画との整合性がとれているか

被評価者が、年度計画を考慮しない目標、安易な目標等に固執するような場合には、評価者が適正な目標等を定めて、本人に伝達すること。

③抽象的な目標にならざるを得ない場合にどのように評価するか

質的な目標や、到達すべき段階を想定した具体的な目標設定が困難な場合は、例えば、当該評価期間中の職務を進めるに当たっての重点事項や特に留意すべき事項等の当該期間中に意識を集中させるべきポイントを明確化すること。この場合には、期末時点で被評価者の職務遂行状況を振り返って、結果的にどのような職務を成し遂げたか、貢献できたかという観点から評価すること。

④評価補助者を置いた場合には、被評価者の記載した目標が、実際の業務分担に照らして適当かどうか助言を求めることもできる。

⑤就業規則第10条に規定する採用の試用期間中の職員については、被評価者に目標を記載させず、評価者が目標を提示することができる。

3.ウエイトの設定

複数の目標を設定した場合は、それぞれの内容により、業務上に占めるウエイトの高い目標など様々なものがあり得る。それらについて、評価を行う際、又は業務を遂行する際の目安にすることができるよう、ウエイトを設定するものとする。

評価者は、期首面談の目標設定時に、被評価者と合意の上、ウエイトを人事評価記録書の該当箇所に記載するものとする。

(ウエイト)

目標の重要性と優先順位を数値化したもので、合計が100%になるように配分する。(ウエイト上限は40%、下限は10%。10%刻み。)

4.その他

職務内容や被評価者の属する職位によっては、例えば以下のような目標設定が考えられる。

①短期で成果が出せない業務

中長期的な成果を意識した上で、当該評価期間中の到達水準を目標とする。

②期首の段階で具体的(定量的)な目標が定められない業務

期首の目標は抽象的(定性的)とし、期末に振り返って成果を検証する。

③ルーティン業務

効率化や業務改善など当該評価期間における重点事項、留意事項に着目した目標とする。

④チームで取り組む業務

個々の役割を明確にする形で細分化し、当該評価期間の取組などにどのように貢献したか、期末に振り返って成果を検証する。