○東京科学大学危険物管理規則

令和6年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における危険物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 本学において使用する危険物の管理については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「危険物」とは、法第2条第7項に規定する物品及び環境・安全推進センターが定める廃液分類に基づいて別表に定める廃液をいう。

2 この規則において「指定数量」とは、法第9条の4第1項又は法第10条第2項に規定する指定数量をいう。

3 この規則において「微量危険物」とは、指定数量の0.2倍未満の危険物をいう。

4 この規則において「少量危険物」とは、指定数量の0.2倍以上、指定数量未満の危険物をいう。

5 この規則において「実験室等」とは、危険物を貯蔵し、又は取り扱う実験室及び貯蔵所等をいう。

6 この規則において「危険物管理責任者」とは、危険物の貯蔵又は取扱いに必要な指導監督を行う者をいう。

7 この規則において「少量危険物管理責任者」とは、危険物管理責任者のうち、少量危険物の貯蔵又は取扱いに必要な指導監督を行う者をいう。

8 この規則において「危険物保安監督者」とは、指定数量以上の危険物の貯蔵に必要な指導監督を行う者をいう。

9 この規則において「部局等」とは、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。

10 この規則において「部局長等」とは、前項の部局等の長をいう。

11 この規則において「使用者」とは、危険物を貯蔵し、又は取り扱う者(危険物を貯蔵しようとし、又は取り扱おうする者を含む。以下同じ。)をいう。

(学長の職務)

第4条 学長は、本学における危険物の管理を総括する。

(安全本部環境・安全部門長の職務)

第5条 安全本部環境・安全部門長(以下「環境・安全部門長」という。)は本学における危険物の管理を総括する学長を補佐する。

(部局長等の責務)

第6条 部局長等は、当該部局における危険物に関する管理体制を整備するとともに、危険物の盗難、紛失その他事件等及び危険物による火災その他事故等を未然に防止するための措置を講じなければならない。

2 部局長等は、次条に定める当該部局の危険物管理責任者及び使用者の危険物による健康障害を未然に防止するための措置を講じなければならない。

3 部局長等は、次条に定める当該部局の危険物管理責任者及び使用者に対し、危険物に関する関係法令並びに貯蔵及び取扱いの注意事項等を周知徹底し、安全管理に関する意識の向上に努めなければならない。

(危険物管理責任者)

第7条 部局長等は、当該部局の実験室等ごとに危険物管理責任者を置き、別に定める防災に関する規則に規定する火元責任者をもって充てる。ただし、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)においては、研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授又は准教授等をもって充てることができる。

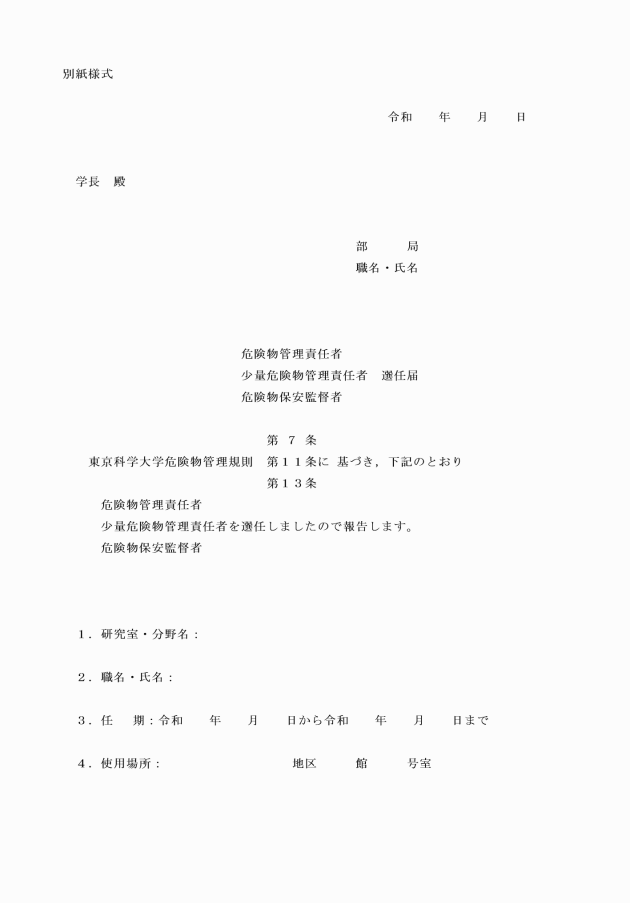

2 部局長等は、危険物管理責任者を選任又は変更したときは、別紙様式により、学長に届け出なければならない。

(危険物管理責任者の責務)

第8条 危険物管理責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 危険物を東京科学大学化学物質管理支援システム(以下「化学物質管理支援システム」という。)に登録し、管理すること。

二 微量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第112条に定める防火区画(以下「防火区画」という。)ごとに、微量危険物の総量を指定数量の0.2倍未満となるよう管理すること。

三 実験室等における危険物の貯蔵及び取扱いについて、法別表第1の類別により月ごと又は随時に記録し、保存すること。

四 実験室等に危険物の性状に応じた消火設備を設置すること。

五 配電は、漏電及びトラッキング現象を防止する措置を講ずること。

2 危険物管理責任者は、次の各号に掲げる事項を使用者に遵守させなければならない。

一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、必要最小限とし、当該危険物が揮散、滞留、飛散、漏れ、又はあふれないよう必要な措置を講ずること。

二 危険物を長期にわたり貯蔵し、又は取り扱わないこと。

三 局所排気装置内に危険物を貯蔵しないこと。

四 危険物を実験室等の出入口又は非常用進入口付近に置かないこと。

五 危険物を容器に移し替える場合は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食がない容器を使用すること。

六 実験室等において、3リットルを超える容器(キャニスター缶を除く。)を使用して危険物(廃液を除く。)を取り扱わないこと。ただし、湯島地区等において、危険物管理責任者が認めた場合は、この限りではない。

七 危険物を収納した容器は、転倒、転落又は他の落下物による破損を防止するための必要な措置を講ずること。

八 静電気が蓄積する恐れのある危険物を取り扱う場合は、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

九 洗浄作業は、原則として局所排気装置内で行い、反応容器等に滞留している危険物蒸気を排気する際の排気口は局所排気装置内に設置すること。

十 廃液は、液だめのできる容器の上に載せたポリタンク等に入れ密閉し、冷暗所で保管すること。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、危険物管理責任者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、安全本部環境・安全部門長又は各部局等が開催する危険物の貯蔵及び取扱いに関する講習を毎年受講しなければ危険物を取り扱ってはならない。

(少量危険物貯蔵取扱所)

第10条 少量危険物を実験室等において貯蔵し、又は取り扱おうとする危険物管理責任者は、当該実験室等が大岡山地区、田町地区、湯島地区及び駿河台地区においては、東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第30条から第32条まで、すずかけ台地区においては横浜市火災予防条例(昭和48年横浜市条例第70号)第36条から第41条まで、国府台地区においては千葉市火災予防条例(昭和37年千葉市条例第4号)第30条から第32条までに定める届出条件を満たしているか確認の上、当該実験室等を少量危険物貯蔵取扱所として、所属する部局等の部局長等を経由して学長へ申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、環境・安全部門会議の議を経て、所轄の消防署へ少量危険物貯蔵取扱所の届出を行うものとする。この場合にあって、学長は、1つの防火区画につき、2箇所を超えて少量危険物貯蔵取扱所の届出をしてはならない。

(少量危険物管理責任者)

第11条 部局長等は、少量危険物貯蔵取扱所ごとに少量危険物管理責任者を置き、当該少量危険物貯蔵取扱所を置く部局等の危険物管理責任者をもって充てる。ただし、湯島地区等の少量危険物管理責任者は、該当する研究室、分野その他一定の範囲を管理する教授又は准教授等をもって充てることができる。

一 少量危険物の取扱いは、指定数量の0.6倍以下とすること。ただし、湯島地区等は、危険物管理責任者が認めた場合はこの限りでない。

二 少量危険物の性質に応じた遮光及び換気を行うこと。

三 温度計、湿度計その他必要な計器により少量危険物の監視を行うこと。

四 作業環境測定を年に2回行い、危険物の揮散状況及び可燃性の蒸気等が滞留していないことを確認し、部局長を経由して環境・安全部門長に報告すること。

五 その他火災を防止するため必要な措置を講ずること。

(屋内貯蔵所)

第12条 指定数量以上の危険物を貯蔵しようとする危険物管理責任者は、指定数量以上の危険物を貯蔵する建物を屋内貯蔵所として、部局長を経由して学長へ申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、環境・安全部門会議の議を経て、所轄の消防署へ屋内貯蔵所の許可申請を行うものとする。

(危険物保安監督者)

第13条 部局長等は、屋内貯蔵所ごとに危険物保安監督者を置き、法第13条第1項に規定する要件を満たす者をもって充てる。

2 部局長等は、危険物保安監督者を選任又は変更したときは、別紙様式により、学長に届け出なければならない。

3 危険物保安監督者は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条に規定する業務を行うものとする。

4 危険物保安監督者は、危険物の長期の貯蔵を行わず、必要な量に限り貯蔵するとともに、屋内貯蔵所の有効活用を図るものとする。

5 危険物保安監督者は、法第13条の23に基づく保安に関する講習を受講しなければならない。

6 危険物保安監督者は、化学物質管理支援システムを利用して定期的に屋内貯蔵所の在庫量を確認しなければならない。

7 危険物保安監督者は、屋内貯蔵所を使用する危険物管理責任者に命じて、定期的に屋内貯蔵所に貯蔵している危険物と化学物質管理支援システムに登録されている危険物のデータとの照合を実施しなければならない。

(実験室等への立入検査)

第14条 学長は、必要があると認めた場合は、環境・安全部門長又は学長が指名する者(以下「環境・安全部門長等」という。)に、実験室等に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させること(以下「立入検査」という。)ができる。

2 前項の規定による立入検査をする環境・安全部門長等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 危険物管理責任者、少量危険物管理責任者、危険物保安監督者又は使用者(以下「危険物管理責任者等」という。)は、第1項に規定する立入検査を拒むことができない。

4 環境・安全部門長等は、第1項に規定する立入検査を拒まれた場合には、直ちに学長及び部局長等にその旨を報告しなければならない。

5 前項の報告を受けた部局長等は、事実を確認するとともに、分野又は当該実験室等の危険物管理責任者等に対して立入検査の受入を命ずるとともに、学長に対し、直ちに書面で経緯を報告しなければならない。

6 環境・安全部門長等は、第1項の規定による立入検査の結果を学長に報告しなければならない。

(緊急改善命令)

第15条 環境・安全部門長等は、前条に規定する立入検査において、危険性が極めて高く、特に緊急な対応が必要と認める場合は、危険物管理責任者等に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 部門長等が前項に規定する措置を命じた場合には、環境・安全部門長等は実験室等の状況、命じた内容等について、直ちに学長及び部局長等に報告しなければならない。

(改善命令等)

第16条 学長は、第14条の規定による立入検査の結果、問題があると認められるときは、部局長等を経由して危険物管理責任者等に対し、改善の命令を行うことができる。

3 第1項の命令を受けた危険物管理責任者、少量危険物管理責任者又は危険物保安監督者は、迅速に必要な改善を行い、所属する部局等の部局長等に報告しなければならない。報告を受けた部局長等は、当該問題の解消を確認した場合は、学長にその旨を報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた学長は、環境・安全部門長等にその内容を確認させ、問題が解消されていると判断される場合には、環境・安全部門会議の議を経て、実験停止等の措置を解除する。

(事故などの際の措置)

第17条 危険物管理責任者等は、貯蔵又は取り扱う危険物について、盗難、紛失その他事件等又は火災、流出その他事故等が生じたときは、必要な応急の措置を講ずるとともに、直ちに部局長等を経由して環境・安全部門長に報告しなければならない。

一 危険物の管理状況を確認すること。

二 必要に応じて、関係者に連絡すること。

三 その他必要な事項

3 危険物管理責任者、少量危険物管理責任者又は危険物保安監督者は、事故の原因の解明及び再発防止等の措置を迅速に行い、所属する部局等の部局長等に報告しなければならない。報告を受けた部局長は、事故の原因の解明及び再発防止等の措置が適切と認めた場合は、学長にその旨を報告しなければならない。

4 学長は、事故の原因が解明され、その再発防止等の措置が講じられたことを確認するまでは、実験室等の使用を禁止することができる。

5 学長は、前項の規定に基づく実験室等の使用の禁止を解除しようとする場合には、環境・安全部門長等に再発防止等の措置により問題が解消されていることを確認させなければならない。

(廃棄)

第18条 危険物管理責任者、少量危険物管理責任者又は危険物保安監督者は、貯蔵又は取扱いの予定のない危険物は廃棄することとし、廃棄にあたっては、法及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令306号)に定める廃棄の技術上の基準並びに東京科学大学廃棄物管理規程(令和6年規程第28号)によるものとする。

(庶務)

第19条 危険物に関する庶務は、総務企画部及び学院等事務部で処理する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、危険物の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学危険物管理規則(平成25年規則第85号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則に基づき現に届出を行っている少量危険物貯蔵取扱所については、この規則により届出を行ったものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則に基づき現に屋内貯蔵所として許可を受けている屋内貯蔵所については、この規則により許可を受けたものとみなす。

別表

分類記号 | 廃液の分類 |

f | アセトン、メタノール、トルエンなどの一般有機溶媒、及び揮発油類 |

f―N | ピリジン、ホルムアミドなどの含窒素廃液 |

f―OH | 含水有機廃液・有機酸(酢酸、プロピオン酸など)含有廃液 |

g | ジメチルスルフィド、ジメチルスルホキシドなどの含硫黄有機溶媒 |

h―L | トリクロロエチレン、クロロホルム、四塩化炭素などの有機塩素系溶媒 |

i | 重油、潤滑油、切削油、シリコーンオイルなどの鉱物油、 |

j | 灯油、軽油、ガソリンなどの揮発油のみ |

p | 含リン有機溶媒 |