○国立大学法人東京科学大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規程

令和6年12月6日

規程第186号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通報・告発の取扱い(第3条・第4条)

第3章 通報者・被通報者の取扱い(第5条)

第4章 通報等に係る事案の調査(第6条)

第5章 予備調査(第7条―第9条)

第6章 本調査(第10条―第17条)

第7章 認定(第18条―第23条)

第8章 通報者及び被通報者に対する措置(第24条)

第9章 不正が行われたと認定された場合の措置(第25条・第26条)

第10章 不正が行われなかったと認定された場合の措置(第27条―第30条)

第11章 教育研究資金・経費の返還請求(第31条)

第12章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学における教育研究資金の適正な運営・管理に関する規則(令和6年規則第163号。以下「運営・管理規則」という。)第10条第7項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における教育研究資金の不正使用に係る調査の体制及び手続等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育研究資金の不正使用」とは、運営・管理規則第8条各号に定める禁止行為とする。

2 この規則において使用する用語の定義は、この規則において定めるもののほか、運営・管理規則の定義によるものとする。

第2章 通報・告発の取扱い

(通報・告発の受付)

第3条 教育研究資金の不正使用に関する通報又は告発(以下「通報等」という。)及び相談をしようとする者(以下「通報者」という。)は、電子メール、ファクシミリ、書面により、通報・相談窓口に行うものとする。

2 通報等の受付や調査・事実確認等を担当する者は、自己と利害関係にある事案に関与をしてはならない。

3 通報等の受付から調査、認定、処分にいたる体制の責任者は、理事長とする。

(通報等の取扱い)

第4条 通報・相談窓口は、通報等の内容を速やかに理事長に報告し、理事長は、直ちに研究を担当する理事・副学長及び関連する分野の複数の教員を指名の上、通報等を受理するか否かの協議を行う。この場合において、理事長は、財務を担当する理事を協議に加えることができる。

2 通報等は、原則として、顕名により、不正使用を行ったとする研究者・グループ、不正使用の態様等、事案の内容が明示されているもののみを受理する。

3 匿名による不正使用に関する情報提供があった場合、理事長は関係部署に事実確認を命じ、事実確認の結果、提供された情報が正しい、あるいは不正使用のおそれがあると判断した場合は、顕名による通報等と同様の取扱いとする。

4 第1項の協議の結果、通報等を受理することとなった場合は、理事長は被通報者の所属部局の長に予備調査を行わせる。被通報者の所属部局が特定されない場合は、理事長が予備調査を行う者を指名する。

5 理事長は、通報等の受理の可否について決定した場合は、その内容を通報者に通知する。

6 報道若しくは会計検査院等の外部機関からの指摘による場合又は取引業者からの申告による場合も顕名による通報等と同様の取扱いとする。

7 通報者、被通報者及び学内関係者は、大学から調査の協力を求められた場合、これに協力するものとする。

8 通報等の意思を明示しない相談の場合、理事長は、直ちに研究を担当する理事・副学長及び関連する分野の複数の教員を指名し、相談に応じさせる。この場合において、理事長は、財務を担当する理事・副学長を加えて相談に応じさせることができる。相談者に通報等の意思がない場合でも、相談に応じた者の報告によっては、理事長の判断で予備調査を開始することができる。

10 書面による通報等、通報・相談窓口が受け付けたか否かを通報者が知りえない方法による通報等がなされた場合は、理事長は通報者(匿名の通報者を除く。ただし、調査結果が出る前に通報者の氏名が判明した後は顕名の通報者として取り扱う。)に受け付けたことを可能な限り通知する。

11 不正使用が行われようとしている、又は不正使用を求められているという通報等・相談についてはその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被通報者に警告を行うものとする。ただし、大学が被通報者の所属する機関でないときは、通報等・相談を被通報者の所属する機関に回付することができる。

12 他機関から通報等の回付があった際は、通報・相談窓口で受け付けたものと同等の取扱いをするものとする。

第3章 通報者・被通報者の取扱い

(通報者・被通報者の取扱い)

第5条 通報等及び相談の受付にあたっては、通報内容や通報者の秘密を守るため、関係者は、その秘密を保持しなければならない。

2 通報者、被通報者、通報内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、理事長は秘密の保持を徹底しなければならない。

3 理事長は、調査事案が漏洩した場合、通報者及び被通報者の了解を得て、調査中に関わらず調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は被通報者の責により漏洩した場合は、通報者又は被通報者の了解は不要とする。

4 理事長は、悪意(被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う教育研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報等を防止するため、調査の結果、悪意に基づく通報等であったことが判明した場合は、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等、必要な措置を講じることができる。

5 理事長は、悪意に基づく通報等であることが判明しない限り、単に通報等したことを理由に通報者に対し、解雇や配置転換、懲戒処分、降格等を行わない。

6 理事長は、相当な理由なしに、単に通報等がなされたことのみをもって、被通報者の教育研究を全面的に禁止しない。また、解雇や配置転換、懲戒処分、降格等を行わない。

7 前各項に定めるもののほか、必要な事項がある場合には公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に準じて取り扱うものとする。

第4章 通報等に係る事案の調査

(調査を行う機関)

第6条 職員等を被通報者として教育研究資金の不正使用の通報等があった場合、原則として、大学が通報等された事案の調査を行う。

2 被通報者が大学以外の研究機関にも所属する場合、原則として被通報者が通報等された事案に係る教育研究を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数の機関が合同で調査を行うものとする。なお、合同調査を行うに当たり、調査体制、方法、分担等については、事案ごとに当該他研究機関と協議の上、別の定めをすることができる。

3 現に大学に所属する被通報者が大学と異なる研究機関で行った教育研究に係る通報等があった場合、本学と教育研究が行われた研究機関とが連携して、通報等された事案の調査を行う。

4 被通報者が、大学を既に退職している場合、現に所属する研究機関が、大学と共同で、通報等された事案の調査を行う。被通報者が退職後、どの研究機関にも所属していないときにおいて、通報等された事案に係る教育研究を大学で行っていた場合は、大学が通報等された事案の調査を行う。

5 被通報者が、調査開始のとき及び通報等された教育研究を行っていたときの双方の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、調査を行うべき研究機関による調査の実施が極めて困難であると、通報等に係る教育研究に対する資金配分機関(以下「資金配分機関」という。)が特に認めた場合において、資金配分機関から調査協力を求められたときは、大学は誠実に協力するものとする。

第5章 予備調査

(調査体制)

第7条 第4条第4項に規定する予備調査は、被通報者の所属部局の長又は理事長が指名した者(以下「部局の長等」という。)が速やかに実施する。部局の長等は、予備調査委員会を設置し、予備調査委員を指名する。予備調査委員会の委員長(以下「予備調査委員長」という。)は部局の長等とする。予備調査委員長は、必要に応じて部局における事務責任者を予備調査委員に加えることができる。

(調査方法)

第8条 予備調査委員会は、通報等の行為が行われた可能性、教育研究資金の使途を示す関係書類等についての本学又は被通報者が所属する部局が定める保存期間を超えるか否かなど通報等内容の合理性、調査可能性等について、通報された事案に係る関係資料の検証及び必要に応じ関係者へのヒアリングにより予備調査を行う。

(本調査の決定等)

第9条 予備調査委員長は、運営・管理規則第10条第2項による通報又は告発を受理した日若しくは運営・管理規則第10条第7項により調査を命ぜられた通報等を受付した日から30日以内に、理事長に予備調査結果を報告する。ただし、予備調査委員長は、30日以内に理事長へ報告ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び報告の予定日を付して理事長に申し出て、承認を得るものとする。

2 理事長は、予備調査結果を踏まえ、直ちに本調査を行うか否かを決定する。

3 理事長は、本調査を行わないことを決定した場合は、その旨、理由を付して通報者に通知する。この場合、予備調査委員長は、大学又は部局の定めるところにより予備調査に係る資料について開示請求があった場合は、当該予備調査に係る資料のうち、予備調査委員会において開示が相当と認めるものに限り開示することができる。

第6章 本調査

(通知・報告)

第10条 理事長は、本調査を行うことを決定した場合は、通報者及び被通報者に対し本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。被通報者が大学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。通報等された事案の調査にあたっては、通報者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被通報者に通報者が特定されないよう配慮する。

2 理事長は、資金配分機関及び文部科学省に本調査を行う旨を報告する。

3 本調査は、本調査実施の決定後30日以内に開始するものとする。

(調査体制)

第11条 理事長は、本調査を行うことを決定した場合は、調査委員会を設置し、委員長には予備調査委員長を充てる。ただし、理事長は、案件により、研究を担当する理事・副学長を委員長に充てることができる。

2 委員会の構成は、研究を担当する理事・副学長を含め、調査委員の過半数が大学に属さない外部有識者とする。

3 大学に属する調査委員は、財務を担当する理事、研究コンプライアンスを担当する副学長、財務部長、研究推進部長、その他調査に必要な者のうち、理事長が指名する者とする。

4 全ての調査委員は、通報者、被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

5 理事長は、調査委員会を設置したときは、委員の氏名や所属を通報者及び被通報者に通知する。通知を受けた被通報者は、14日以内に委員に関する異議申立てをすることができる。異議申立てがあった場合は、理事長及び委員長は、異議申立ての内容を審議し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。

(調査の目的)

第12条 調査委員会は、不正使用の有無及び不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

(資金配分機関への報告)

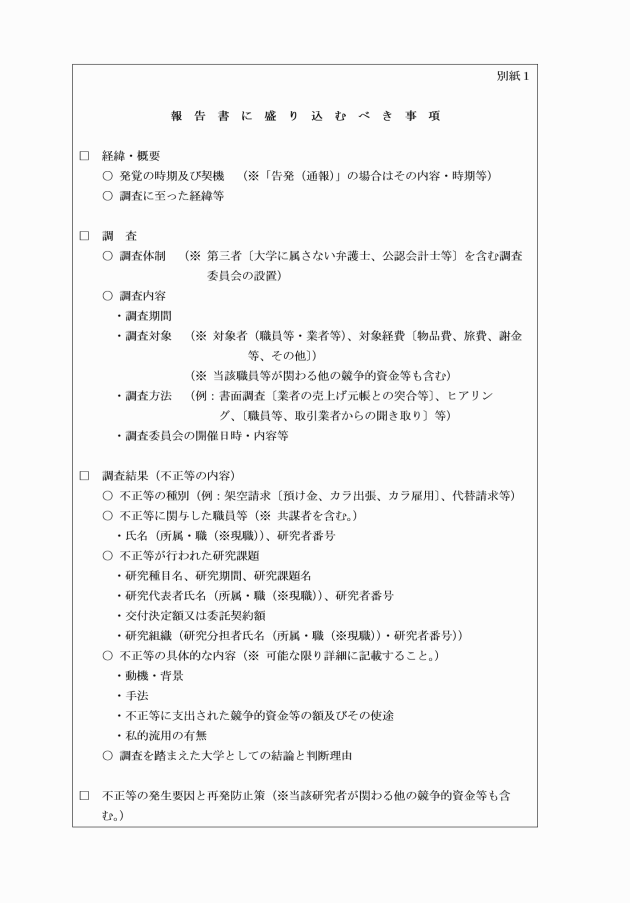

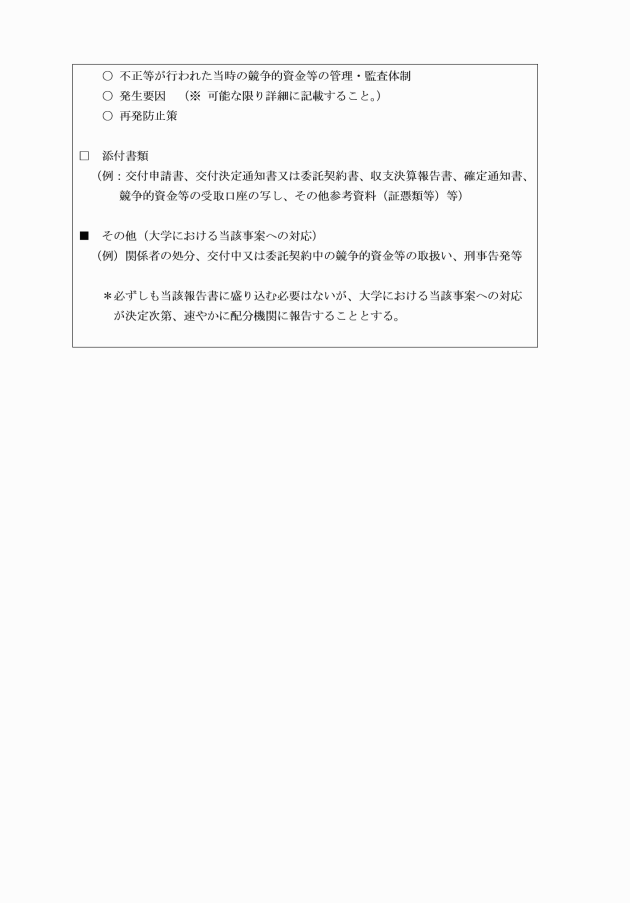

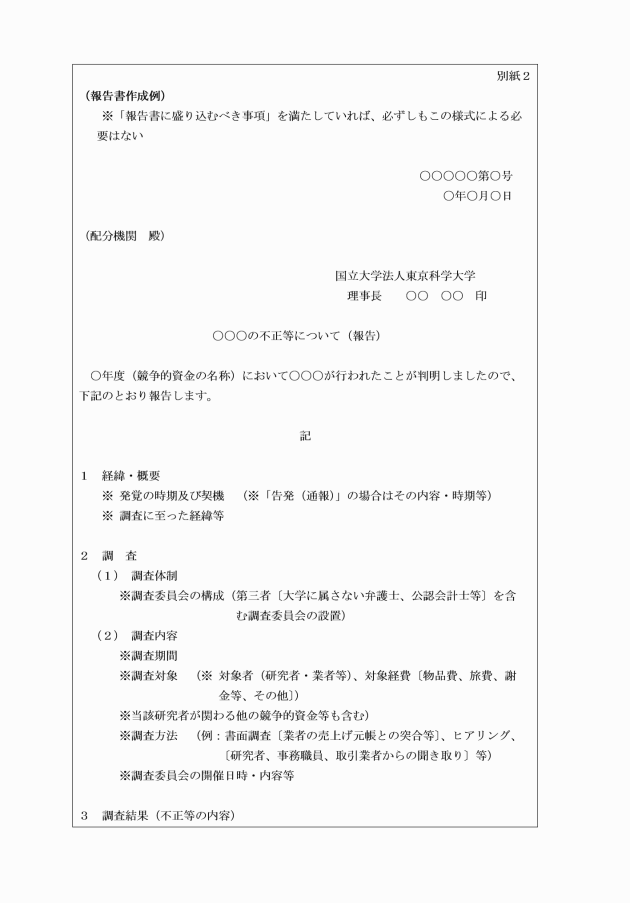

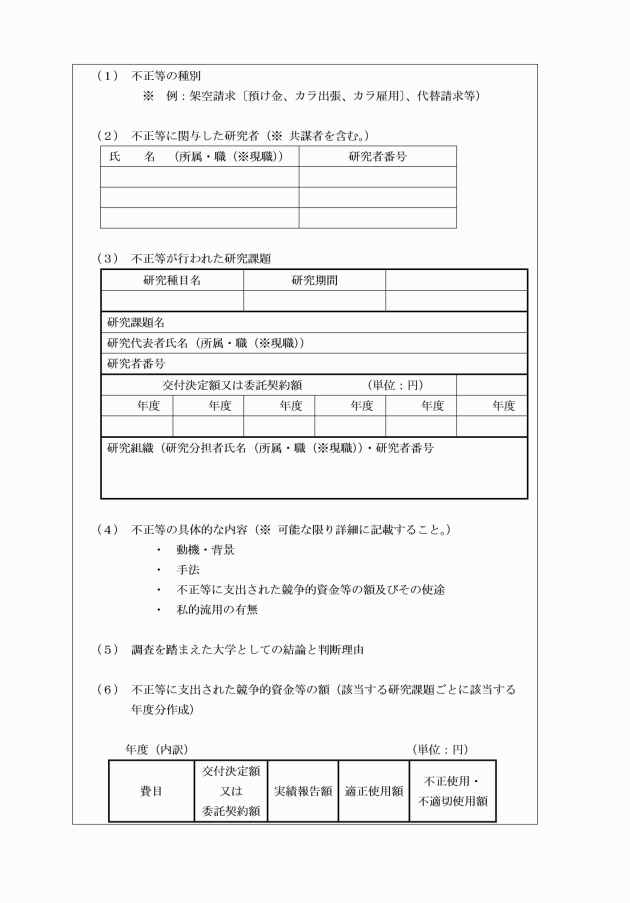

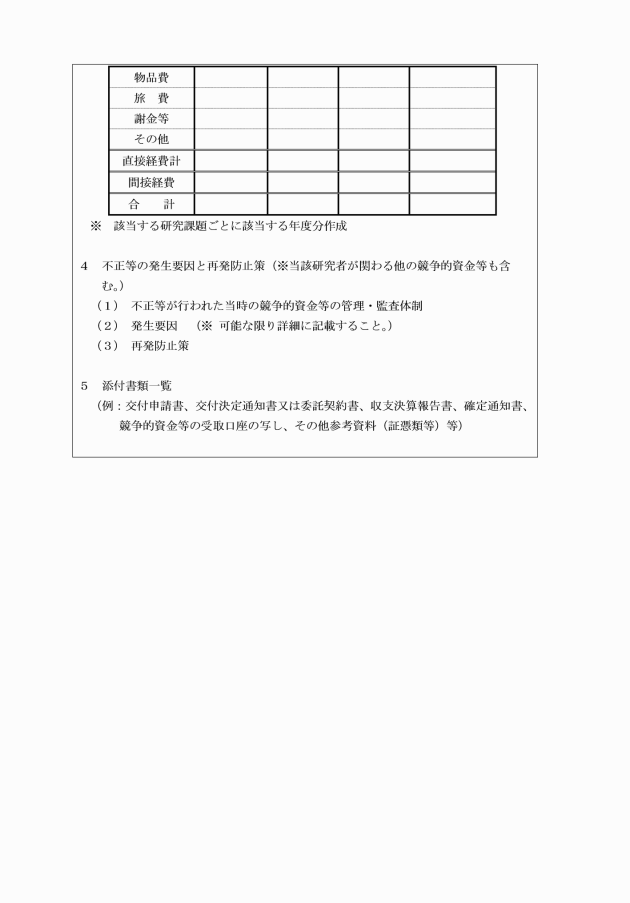

第13条 大学は、通報等の受付日から210日以内に、別紙1及び別紙2に基づき、調査結果、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の教育研究資金における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を資金配分機関に提出する。

2 調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、資金配分機関に報告する。

一 調査対象者からの大学に対する申立てにより、大学内の再調査が必要となる場合

二 捜査当局により関連資料が押収されている場合

三 不正使用を行った職員等が関連資料を隠蔽するなど、調査への協力を拒否する場合

四 不正使用に関係する取引業者等が帳簿等の提出を拒否するなど、大学の調査に対して非協力である場合

4 前項の場合であっても、調査の中間報告を別紙1に基づき資金配分機関に提出する。

5 理事長は、調査の終了前であっても、資金配分機関から求められた場合には、調査の進捗状況報告及び中間報告を資金配分機関に提出する。

6 調査に支障がある等、正当な理由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

(調査方法及び権限)

第14条 調査委員会は、調査の権限を有し、通報等の内容に基づき、被通報者の教育研究資金の執行状況の確認及び取引業者の帳簿等との突合、各種伝票・証拠書類・申請書等の関係書類の精査、現物確認、調査対象者の居室への立ち入り調査、関係者のヒアリング等を行う。

2 前項の調査の際、被通報者からの弁明の聴取を行わなければならない。

3 通報者及び被通報者等の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。

(調査の対象となる教育研究資金)

第15条 調査の対象には、通報等に係る教育研究資金のほか、調査委員会の判断により、調査に関連した被通報者の他の教育研究資金を含めることができる。

(証拠の保全措置)

第16条 調査委員会は、調査にあたって、通報等に係る教育研究資金に関して、証拠となる資料・関係書類等を保全する措置をとる。

2 通報等に係る教育研究資金の使用が大学以外の研究機関で行われている場合は、調査委員会は、通報等に係る教育研究資金の使用に関して、証拠となるような資料を保全する措置をとるように当該研究機関に依頼する。

3 調査委員会は、関係資料の入手が困難又は隠蔽が行われるおそれがある場合には、必要最小限の範囲で通報等に係る教育研究の停止、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器・資料の保全措置を行うことができる。この場合、当該措置を行うに当たっては、関係部局の長にその旨通知するものとする。

4 調査委員会は、前項の措置に影響しない範囲であれば、被通報者の教育研究を制限しない。

(調査における秘密保持)

第17条 調査委員会は、調査の過程で知り得た個人情報又は秘密情報について、秘密保持義務を負うものとし、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分留意しなければならない。

第7章 認定

(認定)

第18条 調査委員会は、本調査の開始後、150日以内に調査した内容をまとめ、不正使用が行われたか否か、不正使用と認定された場合はその内容及び悪質性、不正使用に関与した者とその関与の度合、当該教育研究資金の不正使用における役割及び不正に使用された教育研究資金の額を認定する。ただし、第13条第3項各号に規定する合理的な理由により、150日以内に認定できない場合は、その理由及び認定予定日を付して理事長に申し出て、承認を得るものとする。

2 調査委員会は、不正使用が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて、通報等が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行うにあたっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

3 調査委員会は、前2項について認定が終了したときは、直ちに理事長に報告するものとする。

(不正使用の疑義への説明責任)

第19条 調査委員会の調査において、被通報者等の調査対象者が教育研究資金の不正使用に係る疑義を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該教育研究資金の使用が使用目的に即して適正な方法と手続に則って行われたことについて、関係書類等を示して説明しなければならない。

2 前項の被通報者の説明において、関係書類等の証拠を示せない場合は不正使用とみなす。ただし、本学が定めた保存期間を超えることにより、教育研究資金の使途を示す関係書類等が不存在となっている場合はこの限りではない。

3 調査委員会は、第1項の説明責任の程度について、関係書類等の保存状況に応じて判断するものとする。

(不正使用か否かの認定方法)

第20条 調査委員会は、前条の規定による被通報者の説明とともに、調査によって得られた、物的証拠、関係者の証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正使用か否かの認定を行う。その際、故意性を判断するとともに、私的流用の有無についても判断する。

2 前項の認定において、被通報者の自認又は通報等のみを唯一の証拠として不正使用と認定することはできない。

3 調査委員会は、被通報者が自己の説明及びその他の証拠によって不正使用であるとの疑義を覆すことができないときは、不正使用と認定する。

(調査結果の通知および報告)

第21条 調査委員会は、調査結果(認定を含む。)を直ちに理事長に報告する。

2 理事長は、調査結果を速やかに通報者、被通報者(被通報者以外で不正使用に関与したと認定された者を含む。)に通知するともに、第13条に基づき、資金配分機関及び文部科学省に報告する。被通報者が大学以外の機関に所属している場合は、当該所属機関に対しても通知する。

3 理事長は、悪意に基づく通報等との認定があった場合、通報者の所属機関にも通知する。

(不服申立て)

第22条 不正使用と認定された被通報者は、前条第2項の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に、調査委員会に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

3 理事長は、前2項の不服申立てを受けたときは、調査委員会に当該不服申立てに係る審査を実施させる。この場合において、調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由があるときには、委員を交代させ若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。

4 不正行為があったと認定された場合に係る被通報者による不服申立てについて、調査委員会(前項の調査委員会に代わる者を含む。以下この条において同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに理事長に報告し、理事長は被通報者に当該決定を通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

5 前項の不服申立てについて、再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は直ちに理事長に報告し、理事長は被通報者に当該決定を通知する。再調査を行うにあたり、調査委員会は被通報者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には調査委員会は直ちに理事長に報告し、理事長は被通報者に当該決定を通知する。

6 理事長は、被通報者から不正使用の認定に係る不服申立てがあったときは、通報者に通知するとともに、資金配分機関及び文部科学省に通知する。不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。

7 調査委員会は、再調査を開始した場合には、50日以内に、当初の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに理事長に報告する。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して理事長に申し出て、承認を得るものとする。

8 理事長は、前項の再調査の結果を被通報者、被通報者が所属する部局又は機関、通報者、資金配分機関及び文部科学省に通知する。

9 調査委員会は、第2項の悪意に基づく通報等と認定した通報者から不服申立てがあった場合は、直ちに理事長に報告し、理事長は、通報者が所属する部局又は機関、被通報者、資金配分機関及び文部科学省に通知する。

10 調査委員会は、前項の不服申立てについては、30日以内に再調査を行い、その結果を理事長に報告するものとする。ただし、30日以内に再調査を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して理事長に申し出て、承認を得るものとする。

11 理事長は、前項の再調査の結果を通報者、通報者が所属する部局又は機関、被通報者、資金配分機関及び文部科学省に通知する。

(調査結果の公表)

第23条 理事長は、調査の結果、不正使用が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。

2 前項の公表の内容は、少なくとも不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、大学が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。不正に関与した者の氏名等の公表は、国立大学法人東京科学大学における懲戒処分の公表基準(令和6年10月1日制定)に基づき行うものとする。

3 理事長は、不正使用が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合は、調査結果を公表する。

4 前項ただし書の公表の内容は、不正行為が行われなかったこと、被通報者の氏名・所属、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等とする。

5 理事長は、悪意に基づく通報等の認定がされたときは、通報者の氏名・所属及び悪意に基づく通報等と認定した理由を公表する。

第8章 通報者及び被通報者に対する措置

(調査中における一時的執行停止)

第24条 理事長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、必要に応じて、被通報者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の教育研究資金の使用停止を命じる。

2 理事長は、資金配分機関から、被通報者等が教育研究資金の使用停止を命じられた場合は、その支出を停止する。

第9章 不正が行われたと認定された場合の措置

(教育研究資金の使用中止)

第25条 理事長は、不正使用が行われたと認定された者及び関与したとまでは認定されないが教育研究資金の全部又は一部について使用責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに当該資金の使用中止を命じるものとする。

(被認定者の処分検討体制)

第26条 理事長は、被認定者の処分について、法令、職員就業規則、その他関係規則等に基づき、所定の手続により適切な処置を行うものとする。

第10章 不正が行われなかったと認定された場合の措置

(通知・報告)

第27条 理事長は、当該事案において不正使用が行われなかったと認定された場合、直ちに通報者、被通報者に通知するとともに、資金配分機関及び文部科学省に当該事案において不正使用が行われなかった旨を報告する。

2 理事長は、前項のほか、調査対象者に対しても当該事案において不正使用が行われなかった旨を周知する。また、当該事案が調査関係者以外に漏洩している場合は、調査関係者以外にも周知する。

(措置等の解除)

第28条 理事長は、不正使用が行われなかったと認定された場合、本調査に際して行った教育研究資金の支出停止を解除する。

2 理事長は、不正使用が行われなかったと認定された場合、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、又は、不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

(被通報者に対する措置)

第29条 理事長は、前条のほか、不正使用を行わなかったと認定された被通報者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

(通報者に対する措置)

第30条 理事長は、通報等が悪意に基づくものと認定された場合、通報者が大学に所属する者であるときは、国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程及び国立大学法人東京科学大学職員就業規則に基づき、所定の手続により適切な処置を行うものとする。

2 理事長は、通報等が悪意に基づくものと認定された場合、通報者が大学以外の機関に所属する者であるときは、通報者の所属する機関に対し、適切な措置を行うように求めることができる。

第11章 教育研究資金・経費の返還請求

一 理事長は、被認定者(被認定者の研究グループを含む。)に対して、不正使用が行われたと認定された当該教育研究資金(間接経費又は管理費等を含む。)等の一部又は全部の返還を求める。

二 理事長は、大学から資金配分機関への教育研究資金等の返還(追加、利息を含む。)を行った場合において、被認定者からの返還額が少ないときは、その不足分を被認定者に求償する。

三 理事長は、大学から資金配分機関への教育研究資金の返還を行った場合において、被認定者から教育研究資金を過分に返還させていた場合は、被認定者にその差額を返還する。

2 被認定者は、前項の大学への返還に運営費交付金及びその他の外部資金等を使用してはならない。

第12章 雑則

(雑則)

第32条 この規程に定めるもののほか、不正使用への対応について必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

1 この規程は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則(平成27年規則第15号)は、廃止する。

3 この規程の適用の日より前に受理された申立てについては、なお従前の例による。