○国立大学法人東京科学大学の湯島等地区に勤務する有期雇用職員及び無期雇用職員に係る人事評価規程

令和6年10月1日

規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)及び国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)が適用される職員のうち、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島等地区」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の目的)

第2条 人事評価の目的は、次に掲げるとおりとする。

一 組織の活性化及び職員の能力の向上を図ること。

二 職員の業務遂行意欲の向上を図ること。

(適用除外)

第3条 有期雇用職員就業規則第4条並びに無期雇用職員就業規則第4条に規定する特任教員及び高度専門員の人事評価については、別に定めるものとする。

2 この規程は、支援員のうち、1週間の所定勤務時間が休憩時間を除き週35時間を超えない範囲内で勤務する者並びに特任専門員、学校医及び医療補助者については適用しない。

(人事評価の実施の要否)

第4条 職員の人事評価については、職員の所属する部局等の長の判断により実施しないことができる。

(実施権者)

第5条 人事評価の実施権者は、理事長とする。

(人事評価の実施)

第6条 人事評価の種類は、能力評価及び総合評価とする。

2 人事評価の評価期間は、毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。

3 人事評価は、評価期間中の6月末日時点に在職している者を対象とする。

4 人事評価の記録は、人事評価記録書(以下「記録書」という。)として職員ごとに作成するものとする。

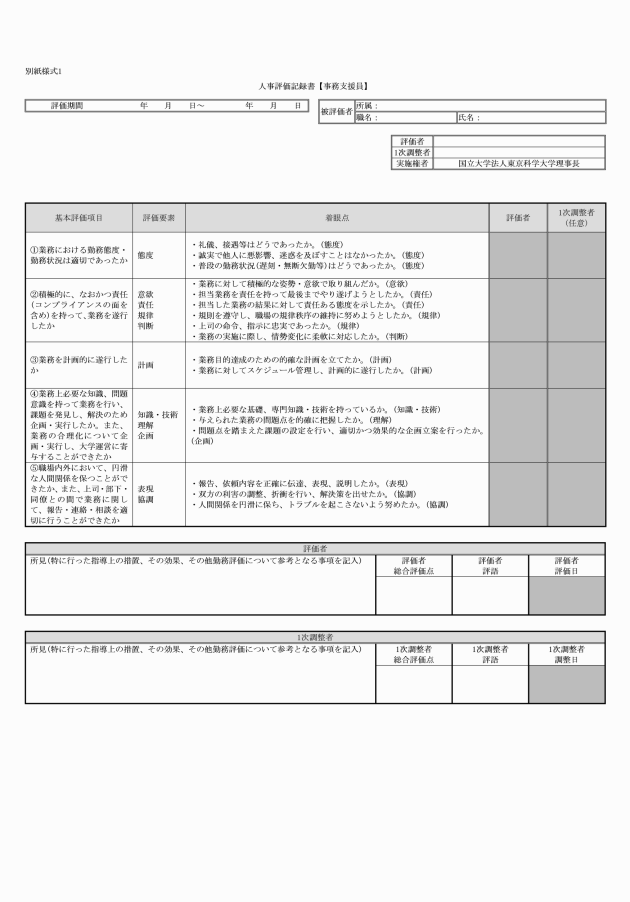

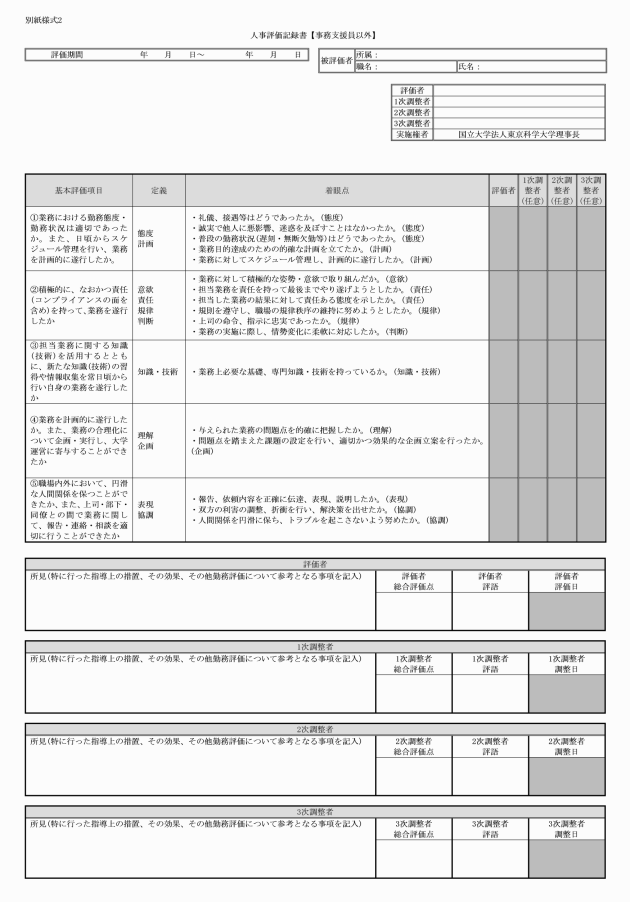

5 記録書の様式は、次に掲げる区分ごとに定められたものを使用する。

一 事務支援員 別紙様式1

(評価方法等)

第7条 人事評価の手続は、評価及び調整とし、記録書に記載することにより行う。

2 被評価者、評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し、当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者をいう。以下同じ。)の区分は、原則として、事務支援員においては国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価実施細則(令和6年細則第18号。以下「事務職員実施細則」という。)別表に規定する一般職員と同様とし、事務支援員以外の職員においては国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価実施細則(令和6年細則第33号。以下「医療職員実施細則」という。)別表第1に規定するその他の医療職員と同様とする。ただし、理事、事務局長級による最終調整は実施しない。

3 前項の評価者及び調整者の変更は、事務支援員については事務職員実施細則第3条の、事務支援員以外の職員については医療職員実施細則第3条の例による。

第9条 評価は、次条の規定に基づき評価者が行う上司評価によって行うものとする。

2 調整者は、第11条の規定に基づき、評価者による評価を確認し、必要に応じて調整者が自ら評価する方法により調整を行う。ただし、調整者が評価者に再評価を行わせる方法によることもできる。

3 総合評価は、第12条の規定に基づき、評価者(及び、必要に応じて調整者)が能力評価を総合して評価し、記録書に記載することにより行う。

4 評価者は、評語がCの場合には、被評価者の主体的な能力開発、業務遂行等の取組を促す等の観点から、被評価者に対して評価結果に即した指導、助言を行うものとし、被評価者に当該評語を開示しなければならない。

5 評価者は、評語がA及びBの被評価者に対して評価結果に即した指導、助言を行う場合には、被評価者の評価結果の開示に関する意思の確認を行った上で、開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の評語又は記録書を当該被評価者に開示することができる。

(評価者評価実施要領)

第10条 評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状況等を踏まえ、記録書の評価者欄に評価点及びその評価点を付した理由その他参考となる事項(以下「所見」という。)を記載し、調整者に対して評価者氏名及び評価日付を記載の上、送付する。

2 評価に当たっては、次の事項に留意する。

一 評価点 記録書の着眼点として示した事項を参考に、別に定める5つの基本評価項目に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて、次の表に従って評価点を付す。

良好 | 3点 |

標準 | 2点 |

不良 | 1点 |

二 所見 次に掲げる事項等を記載する。

イ 各基本評価項目の評価点を付した根拠となる当該評価期間において、職員がその職務遂行で実際にとった行動事実等及びそれに基づく評価・見解

ロ 指導及び助言の観点から、今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点

(調整実施要領)

第11条 調整者は、評価者による各被評価者の評価について、次に掲げる観点から確認を行う。

一 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか。

二 特定の部分に重きを置きすぎたバランスを欠く評価になっていないか。

三 全体的な水準から見た評価の甘辛等の偏りがないか。

2 確認の結果、能力評価の評価点について次の各号のいずれかによる調整を行った後、必要に応じて所見を記載し、記録書記録書に調整者氏名及び調整日付を記載する。

一 特に不均衡等が見られなければ、評価者と同じ評価点を付したものとして、調整者欄評価点への記載は省略する。

二 不均衡がある場合には、次のいずれかのとおり対応する。

イ 自ら事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら評語を付す。

ロ 評価者による評価結果に甘辛等の偏りがある場合には、評価者に再評価を行わせる。

3 調整者は、評価者の付けた評語を修正する場合及び再評価を命ずる場合については、評価者に対し、十分にその理由を説明しなければならない。

(総合評価実施要領)

第12条 総合評価の評語について、各基本評価項目評価点の合計を5で除したものを総合評価点とし、当該総合評価点を参考とし、次の表に従って評語を付す。

総合評価点 | 評語 | 評語の意味 |

2.6点以上3.0点以下 | A | 良好 |

1.6点以上2.6点未満 | B | 標準 |

1.0点以上1.6点未満 | C | 不良 |

(補助者)

第13条 評価者又は調整者はそれぞれ複数又は1人の補助者を置くことができる。

2 補助者には、評価者又は調整者の部下から被評価者の上司等を選ぶものとする。

3 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供及び目標内容等の設定の補助等を行うことができる。

4 補助者は、原則として、人事評価を行うことはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評価の素案を作成し、評価者へ提示することができる。評価者は当該素案を参考に、必要に応じて補助者の意見も聴いて、評価を行う。

5 補助者は、原則として、前条に規定する面談を主催することはできない。ただし、人事部長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に限り、評語が2及び1の被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断する被評価者を除き、面談を主催することができる。

6 補助者が面談を主催する場合には、必ず事前に被評価者にその旨を周知することとする。

7 補助者は、面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。

8 補助者は、記録書の仮記載又は前条に規定する面談を主催する場合には、この規程の規定を遵守して行うものとする。

(意見の聴取)

第14条 評価者及び調整者は、評価を行うに当たって必要と認めるときは、補助者のほかに、被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(記録書の開示)

第15条 記録書は、第9条第5項に定めるほか、被評価者の希望があった場合に限り、開示するものとする。

(不服等の申出)

第16条 職員は、人事評価の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。

(人事管理上配慮が必要な職員等の場合)

第18条 休職等その他人事管理上配慮が必要な職員に関する評価の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

一 評価期間の全てを休職等している職員については、当該評価を実施しないものとする。

二 評価期間の一部を休職等していた職員については、当該休職等している期間の状況等及び実際に大学の職務に従事した期間についての勤務状況等に基づき、評価を行うことができるものとする。

三 心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要と考えられる職員の自己評価、開示、面談等の手続については、理事長の指示を受けつつ、産業医等の助言等を踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。

四 評価者又は調整者は、職員が惹起した不適切な行為の影響を踏まえて総合評価を調整することができる。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学特定有期雇用職員人事評価実施要領(平成30年5月8日制定)は、廃止する。

3 令和6年9月30日に国立大学法人東京医科歯科大学に在籍し、令和6年10月1日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する者の令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の実施については、なお従前の例によるものとし、その評価結果はこの規程に基づいて実施したものとして扱う。