○国立大学法人東京科学大学医歯学系における連携研究員受入規則

令和7年6月6日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)医歯学系における連携研究員の受入手続等について必要な事項を定めるものとする。

一 連携研究員 大学内で行われる研究に関して、専門知識又は技術を提供するため、医歯学系の教員(国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号)に基づく選考により採用された者をいう。)と連携して研究する学外の大学、公的研究機関又は医療機関に所属する者をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

イ 受入れに関し別に適用すべき大学の規則等がある場合

ロ 学外の大学院生である場合。ただし、受入先が総合研究院高等研究府である場合においては、対象とする。

二 部局等 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第3章及び第4章に規定する組織をいう。

三 教育研究分野等 東京科学大学の大学院研究科等に置く講座及び教育研究分野等に関する規程(令和6年規程第9号)第2条から第6条までに定める教育研究分野又は研究分野、東京科学大学総合研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニット等に関する規程(令和6年規程第159号)第3条から第5条までに定める研究センター等、東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構規程(令和6年規程第173号)第15条に規定するセンター等をいう。

(受入責任者)

第3条 連携研究員の受入責任者は、当該連携研究員を受け入れる教育研究分野等の長(教育研究分野及び研究分野においては、当該分野の責任者。以下同じ。)とする。

2 前項の受入責任者は、連携研究員を受け入れるに当たり、その管理監督について責任を負うものとする。

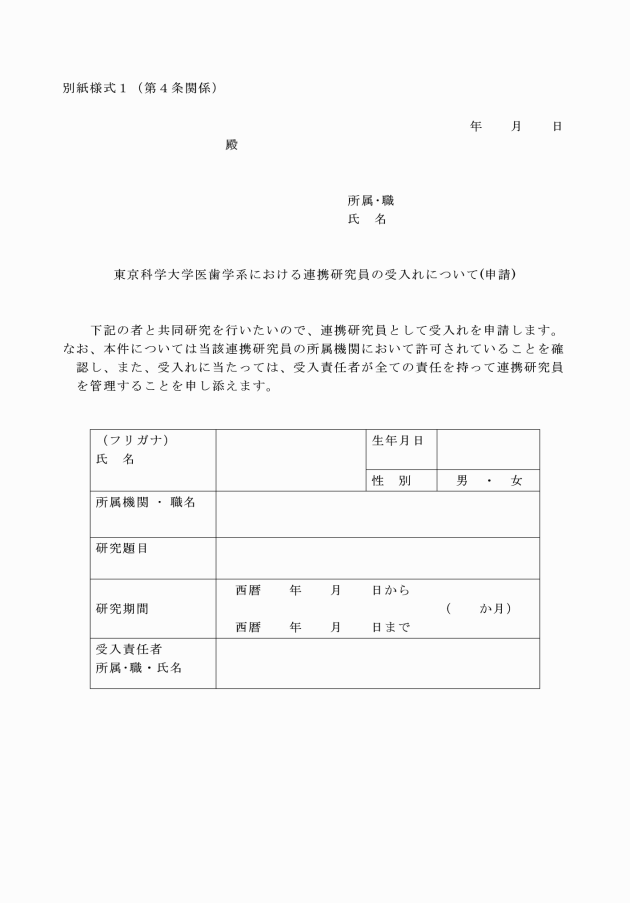

(申請)

第4条 連携研究員を受け入れようとする教育研究分野等の長は、別紙様式1により、連携研究員を受け入れる教育研究分野等が置かれる部局等の長(以下「部局長等」という。)に申請するものとする。

(受入期間)

第6条 連携研究員の受入期間は、原則として、1年以内とする。

2 研究の継続が必要と認めるときは、受入期間を延長することができる。

3 受入期間の変更又は取消しを行う必要が生じたときは、前2条の規定を準用する。

(研究料の不徴収)

第7条 連携研究員の研究に係る研究料等は、徴収しない。

(連携研究員の責務)

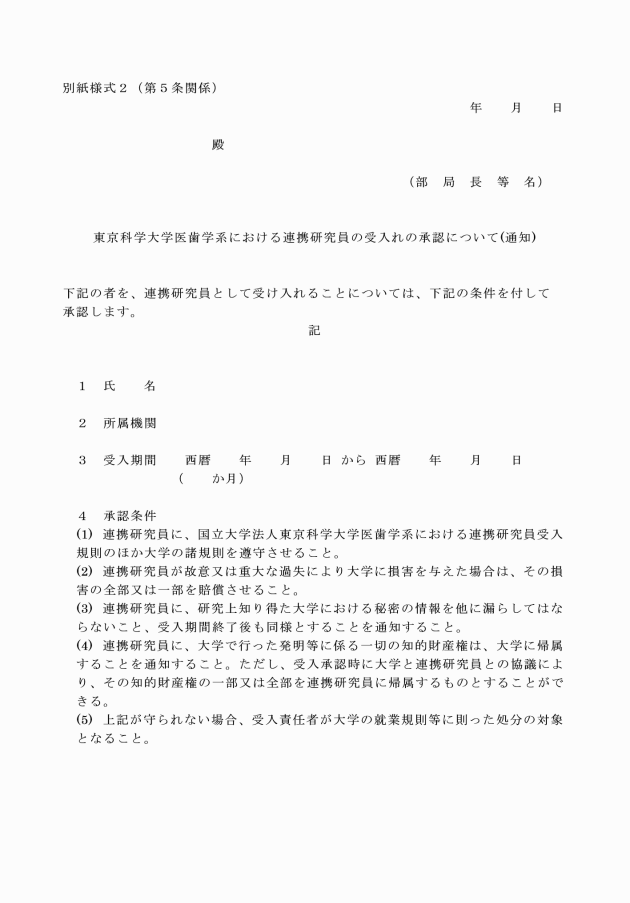

第8条 連携研究員は、この規則に定める事項のほか、大学の諸規則等を遵守しなければならない。

2 連携研究員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

3 連携研究員は、研究上知り得た大学における秘密の情報を他に漏らしてはならない。受入期間終了後も同様とする。

(知的財産権の帰属等)

第9条 連携研究員が大学で行った発明等に係る一切の知的財産権は、大学に帰属するものとする。ただし、受入承認時に大学と連携研究員との協議により、その知的財産権の一部又は全部を連携研究員に帰属するものとすることができる。

2 知的財産権の定義、帰属その他の取扱いは、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)等に定めるところによる。

(受入事務)

第11条 連携研究員の受入れに関する事務は、各部局等の担当事務において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、連携研究員に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、令和7年6月6日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学連携研究員受入規則(平成26年規則第62号)は、廃止する。

3 国立大学法人東京医科歯科大学において採用された者については、国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則に基づく選考を経て採用された者とみなして、第2条第1号の規定を適用する。

4 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以前から受入れを承認され、適用日以降も引き続き受入れを承認されている者については、なお従前の例によるものとする。

附則(令7.10.3規84)

この規則は、令和7年10月3日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学医歯学系における連携研究員受入規則の規定は、令和7年10月1日から適用する。